Так мама сделалась изменницей

Материалы "Артикля" зачастую неожиданны, неизменно концептуальны и устойчиво ламинарны. Но главное — это всегда хорошая литература!

Так мама сделалась изменницей

Царь-пушка выстрелит

Зимние гуси-лебеди

Все и так хорошо

Совсем не обязательно замуж

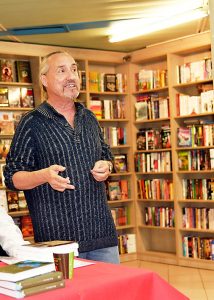

Фото: Радио «Культура»

Лишняя тяжесть на лодке Харона

Личное вместилище чудес

Хартут на стене Сулеймана Великолепного

Март 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Ольга Фикс. В поисках живого тепла

Неся Зейтман. Типажи из дома скорби

Анна Немеровская. И даровал Всевышний человеку свободу воли

Александр Иличевский. Грузди и кузов

Михаил Юдсон. Из записных книжек

Яков Шехтер. Человек новомесячья

ИЗРАИЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ СЕГОДНЯ

рубрику ведет Александр Крюков

Этгар Керет. Как в предпоследний раз меня выстрелили из пушки

Шира Гефен. Гефильте

Дан Бен-Ишай. Возвращение

Ирина Каренина. Любовь проходит мимо

Катя Капович. Март

Ирина Маулер. Слово

Нелли Воронель. Ключик

Максим Жуков. Безотказная герла

Валерий Скобло. Живя на Руси

Сергей Штильман.Пока растет трава

Игорь Губерман. Иерусалимский дневник (свежие гарики)

Максим Леонидов. За тех, кто рядом

Лилия Газизова. А Кайсери унесет ветер

Александров Крюков. На зоне

Михаил Сидоров. «Веселая» наука и грустная фантастика

Владимир Ханан. Respublika Uzupis

Эдуард Бормашенко. Философские итоги ХХ века

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ В ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Роман Кацман. In Memoriam

Евгений Сельц. Найти себя в себе

Елена Юфит. Читать или не читать

Ирина Морозовская «Вниз по седьмой воде». Дмитрий Коломенский

Почему Аполлон Аполлоныч едет в автобусе именно на Елоховскую улицу? Потому что там (дом 16) жила любовница Петра Первого Аннушка (Монс), согласно легендам – ведьма и ворожея. И там же, на Разгуляе, на углу – дом колдуна Брюса.

!! Быков !! !!!!!!!!!!!!!!!

2-я книга «В лесах» Мельникова-Печерского – там есть куски – это зародыш Леса из «Улитки на склоне» Стругацких – герой ищет город, деревья переходят с места на место, властные женщины, владыки скитов, навьи чары болтающей монашки… молчащий среди них мужчина (ясен перец – Молчун), описание леса, болота, прицепившегося ядовитого «живого» цветка и т.д.

Вперед, двуногое без перьев, поет нам ангел на мосту – там, за рекой, в тени деревьев, под сенью девушек в цвету… Белеет парус одинокий (Марлинский), как гений чистой красоты (Жуковский), сотри случайные черты (Флейерверт (? – И.К.)), и ты узыришь смысл широкий (одинокий)

И тексты-то, мягко говоря, малосамостоятельные, и пишмашинки чисто из канцелярии Маслоцентра… но свистнуто очень средне.

Бендер прикурил у дворника в Старгороде. А потом – бросил, что ли?!!

Он даровит безмерно, мобилен на диво, буйно цветущ. Почему не пошёл к Путину? Жаль, что не довелось присутствовать хотя и камер-юнкером.

Быков сродни снегу – чурается черновиков – его лепная проза сразу набело нижется.

Так пускай и я погибну, кочевой народ – той же славною кончиной, что Иосиф Рот (зиятельный австрийский писатель, «Иов» и т.д.). Умер в 1940 г. в Париже от белой горячки.

* * *

Читал я, что чукчи называют себя «луораветланы» (буквально – настоящие люди). То есть – «Повесть о настоящем человеке» – это о чукче, ползущем в снегах. А мы – какие-то нестоящие. Обленились в тепле.

* * *

Последняя запись в истории болезни Шаламова: «Пытался укусить врача».

* * *

Я сам внёс посильный вклад в алкоголизм-закусизм Алии. Но переводиться и печататься на иврите – зачем? Уже есть одна Книжка…

* * *

Буриданов выбрал валаамову.

Подаю признаки жизни.

«Рассказ его не блистал звёздами», как выражался Всеволод Иванов.

* * *

Написать бы чего-нить оптимистическое, антипотопное, эстетское – «Антиной». Плюнуть на разливанные Нилы, с крокодилами…

Как писал замечательный русский писатель Борис Зайцев: «Тут же, у стока, в час ночной, в смутном громе событий и пустяков, вот уже основал малый скит на базаре, в проходной комнате, в уплотнённом логове («Уединение»).

Это уединение.

* * *

Я, малюсенький моллюск, сижу в своей норке-норушке и жалко жалуюсь…

* * *

Шармута, травиата беспутная

* * *

Каждый строчит, как он хочет – онанотехнологии!

* * *

«Тягло одеяла» – тянет на себя.

* * *

Истинный выкрест пьёт горькую, пляшет «русскую»…

* * *

Тины всякие, трахели, гусары у Сары…