Израильский литературный журнал

АРТИКЛЬ

№ 29

Тель-Авив

2024

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Наталья Новохатняя. Старик с улицы Рабби Цирельсона

Шуля Примак. Соседи

Дмитрий Быков. Председатель совета отряда

Павел Селуков. Нонкорфомист

Александр Борохов. Женя из Шервуда

Давид Шраер-Петров. Особняк над стадионом

Сергей Баев. Свидание

Михаил Нудлер. Я был душой дурного общества

Иосиф Альбертон. Дом исцеления

Яков Шехтер. Вернуться в Люблин

Михаил Юдсон. Остатки

ИЗРАИЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ СЕГОДНЯ

Ури Села. Вторая сумка, полная небылиц

АРФА И ЛИРА

Произведения азербайджанских авторов

Микаил Мушвиг. Стихи

ПОЭЗИЯ

Ирина Маулер. Живое небо.

Тамара Нестеренко. Тёмное веселье

Игорь Белый. Пришёл однажды человек к Богу

Семён Крайтман. «так я писал письмо, я писал письмо.»

Пётр Межурицкий. Поэтов нет плохих

Игорь Губерман. В пути из ниоткуда в никуда

СРПИ НА СТРАНИЦАХ «АРТИКЛЯ»

Марк Котлярский. В поисках реализма четвёртого измерения

Нина Ягольницер. Правильный прикус совести

Лев Альтмарк. Страсти по Гоголю

Аркадий Крумер. Мой отец Исаак

Михаил Ландбург. Когда стемнело

Светлана Аксёнова-Штейнгруд. «Распадаются связи»

Александр Елин. «Око за око»

Марина Старчевская. «А жаль»

Яков Каплан. «В тёплом сумраке лица»

Ирина Сапир. «Шаг»

Владимир Аролович. «Всего-то был один росток»

Сергей Корабликов-Коварский. «У старости»

Наталья Кристина. «Пришла незваная»

Любовь Знаковская. «Ах, бабушка!»

НОН-ФИКШН

Александр Крюков. Кентавр

Мордехай Наор. Большое изгнание

Александр Карабчиевский. Тайные черты современного советского народа

Айдар Хусаинов. Афоризмы «Анти-бусидо»

Альбина Васильева. Воспоминания о Тюмени

Андрей Евдокимов. Катастрофу отменили

Андрей Зоилов. О пропаганде, заднице и Интернете

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ В ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Дневник событий: январь-март 2024

СТИХИ И СТРУНЫ

Ирина Морозовская. Пока Голос есть

БОНУС ТРЕК

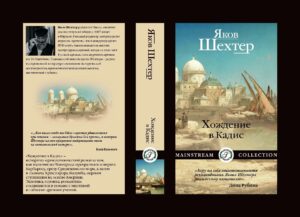

На титульной странице: кинотеатр «Муграби» в Тель-Авиве. К сборнику историй «Вторая сумка, полная небылиц»