Израильский литературный журнал

АРТИКЛЬ

№ 27

Тель-Авив

2023

СОДЕРЖАНИЕ

Игорь Белый. Ханукальные майсы

Борис Брикер, Анатолий Вишевский. Мы и идиш

Адамас Юрис. Память леса

Майя Домино. Дувшанит

Инна Шейхатович. Ветер (два рассказа)

Инна Скляревская. Король, капуста и гломерулонефрит

Мария Кулешова. Людочка

Наталия Рехтер. Посылки

Ольга Андреева. Мы ехали в маршрутке (два рассказа)

Карина Кокрэлл-Ферре. Кони-качалки Евы Нортон

Михаил Певзнер. Суламита

Андрей Новиков. Клопы фон Ляша (два рассказа)

Давид Маркиш. Без дна

Яков Шехтер. Сердце Европы

Михаил Юдсон. Остатки

ИЗРАИЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ СЕГОДНЯ

Марцел Гольдман. Книпель и снег 1939 года

Дан Бен-Амоц. Из дневника водителя такси (три рассказа)

АРФА И ЛИРА

Произведения современных азербайджанских авторов

Маир Н. Караев. Полковник

ПОЭЗИЯ

Алла Боссарт. Звук лопнувшей трубы

Ирина Маулер. Осколок лета

Эмилия Песочина. Желтый ветер

Юлия Кокошко. Довоенный идиш

Мария Малиновская. Переменные

Лина Костенко. Поэту плохо

Виталий Павлюк. Несколько новых стихов

Александр Кабанов. Невозможно любимое слово

Вадим Жук. Килограмм человека

Андрей Торопов. Дым на балконе

Александр Вейцман. Жизнь вне эпиграфа

Игорь Губерман. Рюмка в утешение

НОН-ФИКШН

Александр Крюков. В каждом слове — тайна

Марина Минская. Был ли выбор Мартина Эдельвейса свободным?

Наталья Панасенко. Сионистский эпизод биографии Бабеля

Аркадий Бурштейн. Памяти Бори Останина

Александр Альтшулер. Великая миссия мамы

Владимир Ханан. Сила слова

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ В ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Андрей Зоилов. Невыносимая ответственность мастеров слова

Осип Ксанин. Литература как общее дело

Дневник событий русско-израильской литературы июль-сентябрь 2023

СТИХИ И СТРУНЫ

Ирина Морозовская. Волшебник и клезмер

БОНУС ТРЕК

Наталья Никишина. Классика старая

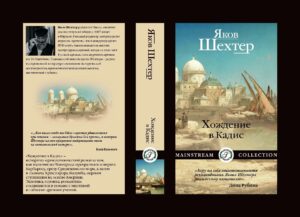

На титульной странице: улица еврейского Кракова (см. рассказ Марцела Гольдмана ).

К читателям

7 октября 2023 года в Израиле произошла громадная, ужасающая, варварская трагедия. Несколько тысяч вооружённых человекоподобных зверей прорвались на территорию страны. Более тысячи израильтян были убиты. Этот день стал горестным рубежом, разделил нашу жизнь на «до» и «после». Наступила война.

Все литературные произведения, которые нынешний номер «Артикля» предлагает читателям, создавались до войны. На ее фоне некоторые конфликты могут показаться мелкими, некоторые проблемы – несущественными. У еврейского народа есть исторический опыт осмысления гонений и Катастрофы. И он подсказывает: это не повторится!

Литература – это искусство точного слова, царство разума, мастерство смыслов. Действия врагов Израиля с позиций разума необъяснимы, как необъяснимо безумие. Не литературе поспевать за новостями – это делают специалисты масс-медиа, и не литературе взрывать вражеские бункеры – это делают бойцы ЦАХАЛа. У нашего «Артикля» свои задачи, и даже когда мы не умеем сразу их сформулировать – выполнить их мы в силах. Хранить память и предостерегать, воодушевлять и показывать новые пути, повествовать и ставить важные вопросы – на всё это способна настоящая литература.

Мы оплачем погибших, мы сохраним вечную память о них. Обо всех жертвах терактов, о воинах, павших на фронтах, о гражданах, убитых взрывами ракет. О молодых людях, отправившихся на музыкальный фестиваль – и встретивших смерть. В память о них мы обязаны созидать, обязаны работать, обязаны жить дальше!

Редакционная коллегия