Подарок

(Глава из книги «Маньяк Гуревич»)

Новогоднюю елку в детстве Гуревича в дом приносил не папа, ежедневно возвращавшийся с работы мимо большого елочного базара, и не мама, которой всегда «было чем заняться», а дед Саня. Он считал, что самые пышные, самые ладные елочки продаются у них в Авиагородке. Доставлял елку из Пулково на служебном «рафике» дедов ученик, электрик Кондратий Пак. Елка прибывала с довеском в виде добавочных ветвей – на всякий случай, и для запаха. Ветки выкладывались на простыню вокруг крестовины, оставшиеся расставлялись в трехлитровые банки, распространяя по комнате лесной-зеленый аромат…

Итак, дед Саня с Кондратием Паком вносили и надежно устанавливали еще простоволосую, но в преддверии чудесного преображения ели с антресолей извлекалась коробка с елочным приданым, и дед Саня с долговязым Кондратием приступали к проверке и починке древней наследной электрической гирлянды. Ей было лет сто, происходила она из папиной семьи и служила исправно: требовалось только менять перегоревшие малюсенькие лампочки, которые добывал где-то умелец Кондратий. На вопрос любопытных «где достал?!» он отвечал, как грибник: мол, «места надо знать».

Вдвоем, стоя на коленях, голова к голове, они с дедом распутывали провода, проверяя, нет ли где разрывов, синей изолентой заматывая подозрительные места. «Пропустили, Санмойсеич!» – «Где?! Я?! Шутишь, салака?!» – «Пропустили, говорю. От тут…» – «А, это…ну, эт я без очков»

Затем гирлянду свободно и равномерно раскладывали по ветвям, и Сене доверяли включить ее в сеть и проверить, все ли в порядке. И елка озарялась, будто вздыхала всем ясным сиянием! Она не вспыхивала назойливо-городским электрическим светом, а именно озарялась изнутри ветвей, приглашая вступить в свое сказочно-таинственное нутро…

И это было лишь прологом к священнодействию.

Когда дед Саня с Кондратием Паком, выпив чаю с пирожками соседки Полины Витальевны, отбывали в свой Авиагородок, Сеня принимался околачиваться по квартире в нетерпеливом ожидании мамы. Ибо только с мамой они развешивали елочные игрушки, и только мама, со своим опытом нежных касаний, имела право приближаться к тонким шарам.

Надо было вытерпеть до возвращения мамы с работы, затем вытерпеть, пока она поужинает («Дай же мне кусок проглотить, ей-богу!»). Сеня стоял над душой, слегка приплясывая, что-то бурча и даже повизгивая… пока, наконец, не приступали, как говорил папа, «к церемонии повешения».

Для этого гасили верхнюю люстру, зато торжественно включалась зеленая Ардеко, которой полагалось служить своеобразным экраном, волшебным фонарем. Путем бережных раскопок из ватных сугробов в коробке извлекался первый шар…

У мамы были красивые руки, тонкие ловкие пальцы. Правой она держала шар за ниточку, левой невесомо поддерживала его снизу, и поднося к Ардеко, показывала сыну каждый шар на просвет. Все они были необыкновенные: некоторые полупрозрачные, будто заиндевелые, со смутными фигурами внутри, некоторые – зеркальные. И каждому зеленый отсвет Ардеко придавал дымное лесное волшебство.

Мама и сама вовлекалась в медленное погружение в детство; она умолкала, двигалась плавно и неторопливо, и когда через полчаса папа восклицал: «Ну, ребятки, завершайте уже вашу ассамблею, дайте газету почитать!», у мамы, – как, впрочем, и у Сени, – был отрешенный вид разбуженного человека.

Включался свет, и наступал черед Сени развешивать по ветвям «мелюзгу» (но очаровательную мелюзгу!): крошечные фигурки животных и птиц, овощей и фруктов, извлекаемых из плоской гэдээровской коробки, привезенной дядей Петей с какого-то хирургического симпозиума. Все крохотули-игрушки были так скрупулезно, так натурально сделаны: пупырчатые огурчики, задорные оранжевые морковки, умилительно крошечные лиса и волк, и мишка, и домик, и клоуны, и корзинки с фруктами…

Последним к уже завершенному одеянию елки допускался папа, который водружал «маковку», диадему: желтую стеклянную пику с давним маленьким сколом, из-за чего надевать ее следовало под правильным углом, поднявшись на цыпочки… «Как шитый полог, синий свод Пестреет частыми звездами…» – бормотал папа, старательно прилаживая пику.

Ритуал преображения их семейной елки взрослому уже Гуревичу представлялся торжественными сборами на бал какой-нибудь гоффрейлины при императорском дворе: сначала к особняку прибывает парикмахер Гелио со своим саквояжем, и два часа колдует над куафюрой, отскакивая, любуясь, покрывая лаком то этот завиток, то вон тот кренделек…попутно делая галантные комплименты красоте и очарованию magnifique princesse…Затем две горничные вносят и расстилают на покрывале высокой постели великолепное новое платье, доставленное буквально минуту назад, а за ними уже торопится швея, и минут сорок ползает по полу, подкалывая, прихватывая там и сям кружева по подолу… Каждый делает свою работу, кто-то прибывает, кто-то отбывает… Старшую горничную посылают принести из сейфа в кабинете князя сапфировую диадему… Наконец – в ослепительном наряде, в изящных туфельках, завитую и накрашенную, с диадемой в сложнейшей прическе, – придворную даму подсаживают в карету с фамильным гербом два дюжих камердинера.

…И на ближайший месяц елка в углу – напротив их белой кафельной печи – становилась привычным атрибутом обстановки. На Старый Новый год, который в Ленинграде всегда все отмечали, на обед приезжали дед Саня и бабушка Роза, и за празднично накрытым столом все тихо, по-семейному смотрели «Кабачок 12 стульев» с Пани Моникой в исполнении Ольги Аросевой.

Но на каникулах…

***

В годы его детства ёлки – не деревья, а детские новогодние праздники, – были довольно убогим мероприятием. Настоящие ведомственные «ёлки», с интересной концертной программой, с богатым подарком, в котором и шоколадный Дед Мороз имеется, и апельсин, или две мандаринки, и здоровенная шоколадина, – были, как там Диккенс писал, «уделом избранных».

Обычные же школьные-районные «ёлки» представляли традиционные новогодние скетчи в исполнении парочки нетрезвых актеров, в заношенных и прожженных сигаретами костюмах Волка и Зайчика. Волк гоготал неприятным, но вполне естественным голосом прирожденного пропойцы, его жена-зайчик убегал и прятался под ёлкой, пискляво умоляя детишек его спасти. Дирижировали этой вечной интермедией Снегурочка, засыпанная блескучей паршой, и Дед Мороз в свалявшемся парике и в серой от костюмерной пыли бороде.

Тем поразительней была трепетная любовь младшего Гуревича ко всей этой, как называла ее мама, «балаганной белиберде». («Лучше сядь и почитай свежий номер «Техники молодежи», ты что, малявка?»).

А вот нравилась Сене эта беготня за Зайчиком, нравился хвойный запах подвязанных для густоты кроны ветвей, сверкание золотых шаров и игрушек, праздничный дождик конфетти, блескучие гирлянды и бумажные флажки. Нравились песни всем хороводом, нарядные сверстники, и внезапное волшебство: когда из темного угла появлялась Снегурочка, ведомая лучом пыльного желтого прожектора. И ужасно нравилось ее голубое одеяние – как это, черт, называется, то, что на ней надето: зипун, сарафан, армяк? А ее толстенная белоснежная коса, свисающая через плечо куском корабельного каната! Ой, как все это нравилось! Короче, Сеня всегда ждал своих детсадовских, а потом и школьных ёлок с мечтательным нетерпением.

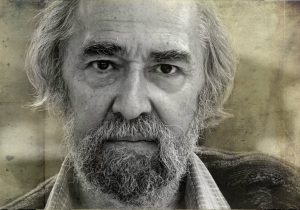

Папа объяснял этот феномен просто: он говорил, что живое воображение его начитанного и чувствительного сына дорисовывает реальность до желаемой кондиции; придает явлениям собственную выпуклую изобразительность и красочность; и что подлинное действие происходит не в социуме, который крутится у сына перед глазами, а в его интересно устроенной голове… Ничего, говорил папа, года через три-четыре, ну, пять…все придет в норму, Сеня израстется, и как сказал Поэт: «Так исчезают заблужденья С измученной души моей…»

Все это так, пусть, но как дорисовать в воображении шоколадного Деда Мороза в шубе из красной фольги? или здоровенную шоколадину в серебряной обертке, или апельсин? – апельсины Сеня обожал за одуряюще сильный запах цитрусовых плантаций из книг то ли Фенимора Купера, то ли Майн-Рида.