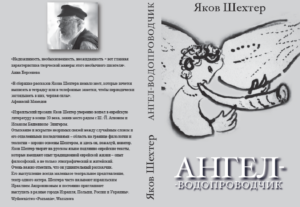

Ханукальные майсы

Свеча первая

Шёл однажды раби Зуся по дремучему лесу. Погода была ужасная: холодно, моросило, и всё небо было затянуто тучами. Стемнело; настала Ханука, вечер первый, и нельзя было понять, когда зажигается первая звезда. Потому что вообще никаких звёзд не видно, да и ханукальных свечей у раби Зуси не было. К тому же заблудился он и не знал вообще, в какую сторону идти.

Опечалился раби Зуся и сказал себе так: «Вот я заблудился в дремучем лесу и уже набил себе шишку о стволы деревьев, потому что ничего не вижу во тьме! Как же отпраздную я Хануку в кругу семьи и учеников своих?»

Решил раби Зуся повернуть назад. Но едва он сделал шаг в обратном направлении, как земля исчезла у него под ногами, и скатился он в овраг, где изрядно вымок.

И вот, сидя в луже на дне оврага, вознёс раби Зуся хвалу Всевышнему и сказал: «Кто подобно Господу Богу нашему пребывает столь высоко и видит всё, что внизу: и на небесах, и на земле?! Он из грязи поднимает бедного, и из мусорной кучи возносит нищего!»

И вдруг увидел раби Зуся, как замерцал в стороне малый зелёный огонёк. О чудо! Ниспослал ему Всевышний знак в виде этой древесной гнилушки как первую ханукальную свечку. Возрадовался раби Зуся и смело зашагал на этот огонёк. Храбро наступил на него и скорым шагом выбрался в этом направлении из оврага — а там уже и окошки его местечка светятся на горизонте.

«Даже малый огонёк может рассеять великую тьму!» — так говорил потом раби Зуся, и ученики его старательно записывали эти слова.

А того старого одноглазого волка, на которого наступил раби Зуся, Всевышний по доброте своей взял к себе на небо. И теперь он раз в тысячелетие подметает заднее запасное нижнее крыльцо Небесного Храма.

Аллилуйя! Маракуйя! Выпью тёплого чайку я!

Свеча вторая

Возвращался однажды раби Шмулик из корчмы домой. Время было позднее, а нужно идти через поле. Темень стояла такая, что хоть глаз выколи. Случилось это на Хануку, вечер второй — но не было у раби Шмулика с собой ханукальных свечей, и поэтому он был печален. Знатно принял он на грудь в честь праздника, но твёрд был его шаг, и размышлял раби Шмулик о чудесах, которые Всевышний иногда предоставляет своему народу.

Вдруг откуда ни возьмись, предстали пред раби Шмуликом два смутных разбойника без роду и племени. «Кошелёк или жизнь!» — закричали, и острым ножом машут.

Кошелька раби Шмулик отродясь при себе не носил, а жизнью просто так ни с кем делиться не собирался. Был он здоров и силён, как бык, даже служил в местной пожарной бригаде. Правда, с виду о нём такого нельзя было сказать, ибо ростом был раби Шмулик невысок, весь рост у него в мускулы пошёл. Да и темно было.

Вознёс раби Шмулик хвалу Всевышнему за этот знак — да случайно задел этих разбойников, воздевая руки. Бросили разбойники свой нож и попытались было убежать прочь. Но сказал раби Шмулик, догоняя супостатов: «Море, почему ты бежишь? Иордан, отчего поворачиваешь вспять? Почему, горы, скачете вы, словно бараны?»

И наставил раби Шмулик каждому разбойнику по огромному фонарю под глазом. Затем сгрёб их себе за спину и поволок обратно в корчму при свете этих фонарей, попутно объясняя про традицию зажигания ханукии на открытом воздухе. В корчме же раби Шмулик и сам принял снова на грудь, и упоил ослабевших злодеев, пока они тоненькими голосами не стали ему подпевать «Маоз Цур», «Севивон-сов-сов» и другие добрые песни. Корчмарь потом клялся, будто бы раби Шмулик называл их ласково «мои ханукальные свечечки».

Под утро в корчму заявилась ребецн со скалкой, злющая, как ангел Самаэль — и с порога наставила раби Шмулику третий фонарь. «Вот спасибо! — успел сказать раби Шмулик. — Про шамаш-то я и забыл!» После чего упал без чувств и позволил оттащить себя домой.

Весело проходит в нашем местечке Ханука!

Свеча третья

Путешествовал однажды раби Захария по белу свету. Много дорог и стран прошёл он, и далеко разносился стук его посоха, окованного железом. И вот привёл его путь как-то под вечер в одно бедное местечко. Смотрит раби Захария — а никто в местечке света не зажигает, сидят люди грустные и молчаливые. А была Ханука, вечер третий. Изумился раби Захария и спросил: «Отчего вы не радуетесь празднику и не зажигаете свечей, как положено на Хануку? И где у вас тут синагога?» И ответили ему люди: «Была у нас синагога, да вот поселилась в ней злобная нечисть. Никому житья не даёт, и света из-за неё не зажечь». «Но отчего же вы не прогоните бесов прочь?» — спросил раби Захария. «Многие смельчаки пытались, — отвечали ему. — Но никто из них не вернулся». «Ну, это мы ещё посмотрим!» — сказал раби Захария, взял ханукию с тремя свечами и отправился в заброшенную синагогу на ночь глядя.

Вошёл он в неё и видит: тьма вокруг, пусто и пыльно, как в Шеоле. Поставил раби Захария в центре ханукию на пол и попытался зажечь свечи — да вот что-то действительно не получается: шипит, дымит, а света не даёт.

«Положись, Израиль, на Господа! — сказал себе раби Захария. — Ибо Он тебе помощь и защита!»

Вдруг слышит — кто-то мерзко хихикает. Присмотрелся раби Захария: а это чёрт — чугунный лоб — сидит на биме и рожи корчит. «Что, — говорит, — съел? Наша теперь синагога!»

Пожал плечами раби Захария, взял прутик и стал писать буквы на полу в пыли. Увидел чёрт, что он пишет, вскочил и заблекотал: «Э! Э! Ты это прекрати! Не надо это имя дописывать, подожди! А то мало ли что случится! Давай лучше богословский диспут с тобой устроим, как это у мудрецов принято! Я тебе вопросы буду задавать, а ты на них отвечать. Если сумеешь ответить — прах с тобой, твоя синагога!» «А если не сумею?» — спрашивает раби Захария. «А коли не сумеешь, — захохотал чорт, — гнить тебе вечно под этой синагогой и таскать в наших каменоломнях пустую породу до скончания времён!» «Ну, давай устроим диспут!» — согласился раби Захария.

Свистнул тут чёрт по-своему — и набилась в синагогу тьма всякой нечисти. Со свиными пятачками, с перепончатыми крыльями да со щупальцами-присосками. Тут и луна в пролом крыши заглянула и осветила всё мертвецким синим светом.

Смотрит раби Захария на это нечистое собрание и удивляется. У нормальных людей талесы в полоску, а у этих дуралеев — в горошек. Филактерии не на лоб повязаны, как полагается, а стыдно сказать, куда. Что там над арон-кодешем написано, вообще не прочесть. Углядел раби Захария и мезузу — только это не мезуза была, а медуза. Плюнул раби Захария и перестал обращать внимание на этот сатанинский дизайн. Тем более, что уже и пора первого вопроса настала.

Подбоченился чёрт и спрашивает: «А вот если в компот муха залетит — это будет кошерное или трефное?»

«А это смотря какая муха, — отвечает раби Захария. — Если она была праведницей пред лицом Всевышнего и строго соблюдала все заповеди — значит, кошерное. А если нет — трефное!»

Зашептались бесы по углам, закивали мордами — хорошо, мол, ответил, годится.

«Ну ладно! — говорит чёрт. — Вот тебе мой второй вопрос. Если вокруг святая суббота, можно ли сделать, чтобы у меня был таки немножечко четверг, а?»

«Таки можно! — отвечает раби Захария. — Только когда настанет ближайший четверг, у тебя вдруг случится суббота. А объяснить, почему она вдруг у тебя случилась, ты не сможешь ни благоверной своей, ни начальнику своему. И будут у тебя через то большие проблемы».

«О-о-о! — заволновалась нечистая община. — Хорошо ответил; мудрец, видать, большой! Принимается!»

«Ну, раз ты такой умный, — кричит чёрт в запале, — ответь нам на главный вопрос! Когда Всевышний явит нам свою милость и возьмёт нас к себе на небо?»

«А когда вы, бисово племя, все шестьсот тринадцать заповедей выучите! — отвечает ему в гневе раби Захария. — И хотя бы «Шма Исраэль» научитесь писать без ошибок, неучи!»

И как даст тому чёрту промеж ушей своим железным посохом! Вылетел от удара целый сноп искр — и упал как раз на ханукальные свечи. Ярко запылала ханукия и осветила всю синагогу сверху донизу живым солнечным светом. Страшно завизжала вся нечисть и провалилась сквозь землю.

Выглянул раби Захария за двери — а там уж все жители местечка сбегаются, вёдра да багры тащат. Так ярко осветилась синагога тремя свечками, что подумали они, будто это пожар случился.

С тех пор больше не докучали черти людям в этом местечке, а в синагогу ту стали приезжать лучшие канторы.

Просили люди раби Захарию остаться с ними и быть их учителем — но отказался он, ибо ждала его дорога. Земля большая, а Ханука ещё не кончилась.