Произвол

***

Тебя будить опять влетает шмель.

Над самым ухом он стучит и жучит:

«Окно, стекло, свобода, жизнь, апрель!»

Он как часы. Он самый неминучий.

Уже дней десять эта канитель.

«Бросай постель!»

И вот встаёшь, хоть лености сейчас

Предела нет. Лишь нежность превышает

Любой предел. На каждый выкрутас

Шмеля твоя ладошка отвечает

Движеньем к форточке. «Ну всё, атас!

Летим сейчас!»

Он не ужалит. Если наготы

Коснётся шмель, то разве перепонкой.

И, кстати, знает — можешь только ты

Возиться с насекомым, как с котёнком.

«Ты одобряешь, дева красоты,

Мои финты?!

И, в целом, ежеутренний разбой,

С твоим платком непримиримый бой,

Моё сверло, чей звук не будет прерван?!»

А впрочем, ведь когда-нибудь герой,

Что сдуру спать повадился с тобой,

Проснётся первым.

***

Артисты в подвале мою репетируют пьесу.

Подвал за высоким бугром, за морями-лесами.

У них в первом акте на сцене танцует принцесса

С распущенными волосами.

Но вскоре на лошадь садится, пускается в путь.

Погода отвратная ― холод и снежная муть,

И ветер такой, что румянец не сходит со щёк.

— Куда она скачет?

— К тебе. А к кому же ещё?

Но вот уже сцена другая и время другое.

Какого-то лешего слева и справа солдаты.

Гляди, разминают мечи и хвосты перед боем,

Все веселы, злы и поддаты!

Скачи через них, дорогая, по слякоти мчи!

(На шее звенят от далёкой темницы ключи.)

Вот первые пули орешками — щёлк да пощёлк!

— Куда ты, красотка?

— К нему, а к кому же ещё?

Базарная площадь. От мяса и зелени ― пар,

И голубь тяжёлый взлетает с измятой газеты.

Прочти и получишь селёдочно-сахарный дар.

(Пожалуйста, только не это!)

Здесь трудно слепому пройти, но зажмурься скорей

И клячу веди не спеша мимо мёртвых зверей.

Здесь до смерти помнят проценты, и долг не прощён.

— Куда, побирушка, плетёшься?

— К кому же ещё?

Итак, антиподы мою репетируют пьесу.

У них перед этим игрался Шекспир или Чехов.

А я, между прочим, совсем не причастен к процессу —

Сижу, никуда не приехав.

Пока от актёрских радений трясётся подвал,

Я пиво купил, я случайную даму позвал.

Ведь есть берега, куда автору въезд воспрещён.

— Куда ты, удача?!

— К тебе, а к кому же ещё?

***

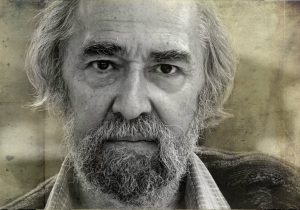

Мрачный поэт учинил произвол —

Белые брюки себе приобрёл.

Анна увидит — помашет рукой:

«Ишь, приоделся ― смотрите какой!»

В рюмочной тихо покупку обмыл,

И по дороге, качаясь, поплыл.

Анна увидит и скажет: «Ого!

Так бы и съела сегодня его!»

Взял папиросы в киоске поэт,

Сделал затяжку на третий куплет…

Анна подумает: «Вот обормот!

Взять бы его поскорей в оборот!»