фото Евгения Федоровского

Материалы "Артикля" зачастую неожиданны, неизменно концептуальны и устойчиво ламинарны. Но главное — это всегда хорошая литература!

фото Евгения Федоровского

Спи, мой ангел! Вечер поздний.

Поскорее засыпай.

В небо, в воду кто-то звезды

Начал плавно высыпать,

Словно в две бездонных чаши

Опрокинутых друг в друга.

Плыть и плыть в ковчеге нашем:

Мы повсюду в центре круга.

Можно вдаль глядеть до боли —

В глубине колодца тьма.

Беспредельность — это воля

Или все-таки тюрьма?

Крепко наш ковчег сколочен,

Не потонет никогда.

Не заглядывай в колодец!

Всюду небо и вода.

Плыть и плыть нам, составляя

Душу с небом, воду с плотью.

Спи, мой ангел! Умоляю:

Не заглядывай в колодец!

В свой черёд бросая семя,

Не ищи у бездны дна.

Там, отсчитывая время,

В воду капает вода.

Берег вдали — полоса.

Значит, мне повезло.

Ветер надул паруса

И я бросил весло.

Нет суматохи земной

В этом синем просторе.

Снова владеешь ты мной,

Средиземное море.

Значит, ещё поживу

Мачтовым скрипом.

Значит, ещё доплыву

От Иаппо до Кипра.

В этом помогут маяк,

Тормозок да аптечка.

Пишет подруга моя

Реферат по античке.

В море уснул Посейдон.

Значит, рули не хочу.

Я проплываю Сидон,

Я по Каширке качу

К береговой полосе

В счастьи и в горе.

Где-то впадает шоссе

В Средиземное море.

Стоит ли нам ворошить

Будни и даты?

Гласы, узлы, виражи —

Не стихи, а цитаты.

Сны о латрунском вине,

Многоточья, кавычки…

Кто я? Прочти обо мне

Реферат по античке.

Берег — вдали полоса.

Мне никогда не везло.

Ветер порвал паруса,

Волны сломали весло.

Штормом сменяется бриз.

Возвращаюсь не споря.

Все человечество из

Средиземного моря.

Почему именно на берегах рек приходили ко мне открытия? Я смотрел вдаль, и в это время появлялась во мне какая-нибудь новая мысль или новое чувство. Наверное, так они, новые, и являются всегда, расширяя границы жизни.

В детстве на берегу нашей маленькой речки я однажды представил, что второго берега нет у нее, и вместо него я буду всегда вспоминать, представлять, выдумывать ту жизнь, которая была и которая, конечно же, изменится, но родится из первоначальной.

На берегу Енисея, глядя над водой, я вдруг понял, что эта огромная река течет по шву создания мира, по ней соединился земной шар. Я слышал шорох суровых земных нитей.

И на берегу какой-то неизвестной речки, протекающей за такой же неведомой деревней, однажды вечером в кромешной темноте, слыша лишь журчание тихой воды, я почувствовал вечную любовь, удивившись ее внезапному началу.

Много их было, этих открытий, они заполнили все время моей жизни почти без пробелов. Сейчас я только привел три примера, взятых из памяти чуть ли не наугад, но вдруг понял, что объясняют они всю мою жизнь, как оси координат. Взгляд над речкой моего детства говорит о способе восприятия, взгляд над Енисеем – о масштабе, который всегда был притягателен до головокружения, а третий взгляд над неведомой речушкой в темноте – о растворении себя в мире. И если первые два взгляда подтверждали необходимость собственного усилия для возникновения мысли или чувства, то третий был словно и не мой, а встречный. И я ответил ему, ответил с готовностью и радостью узнавания.

Никогда не понимаешь выбора – почему все вышло так, а не иначе. Есть всегда в окружающей жизни легкое дуновение ее соавторства: не только человек решает, что делать, что сказать, куда пойти. И даже когда мы шли по лугу, спускаясь к речке, я как будто различал в облаке тумана эту подсказку: сюда, сюда, по этой невидимой тропинке среди высокой травы, к этим наваленным в беспорядке бревнам, на которые надо присесть и слушать, как едва слышно журчит через запруду вода.

Нас было четверо: я, мой друг и две девушки. Он тихим голосом читал свои стихи. Читал и читал, мы слушали и слушали. Я с удивлением подумал: вот же лучшее помещение этих слов – в тихую темноту над речкой. И не удержался, сказал: «Как они рады своему лучшему проявлению – здесь, в темноте». «Кто?» — не понял друг. «Твои стихи. Нашли свое время и место». «Я бы этого не почувствовал. Но сейчас, после твоих слов, почувствовал», — сказал поэт.

Может, стихи помогли – они всегда помогают воплощению прошлого в настоящем, может, мои слова об этом – иногда надо сказать о чем-то, чтобы это не осталось невидимым, летающим где-то в высях ангелом мысли, но я вдруг так ощутил завершенность прошлой жизни! Все, что было раньше, было для этой минуты. Стихи писались когда-то и вот сейчас наконец прочитаны, все мои прошлые дни и чувства неслись вперед и вдруг остановились, как будто оказались на краю вырастающей, летящей вперед линии. А что будет дальше?

А может, и темнота помогла, хотя говорить надо не о помощи, а о вине – и стихи виноваты, и мои мысли, ввернувшие меня в это совсем не юношеское ощущение. Как опасны в юности ясные и пронзительные ощущения жизни! Опасны этим занавесом, на котором вдруг увидишь ясно свои чувства, а ведь они должны быть смутными, едва различимыми, чтобы звать вперед.

Что захочется написать после этих стихов: «Я уеду из этого дома, станет пусто в холодном окне, здесь поселят кого-то чужого, навсегда неизвестного мне»? Или после этих: «В воду деревья гляделись. Там, где их листья остались, с ними опять в отраженье голые ветви сливались»? Что дальше? Ничего. Все, что хотелось, сказано. Я чувствовал себя этим деревом без листьев или холодным окном. Или этой темнотой, в которой я сейчас растворился, слился с ней, исчез. Но как хотелось продолжения этого застывшего во мне, остановленного, мира! Хотелось сказать что-то новое, а слов не было, хотелось развеять замирание в себе, но я словно был заколдован, словно окаменел. Я оказался на краю прежней жизни, и она остановилась перед продолжением.

Магию числ возжелал я воспеть, обаяние номеров,

вроде тавра, что каждой присвоено в стаде божьих коров

да и кентавров, каждому дерзкому воину, заключенному,

новобрачному (тоже, в сущности, обреченному) –

медальон, паспорт, татуировка, или, как юноши говорят, тату

(для экономии времени, убегающего в пустоту,

чтобы сгущаться в мерзлые звезды,

ложиться жемчугом на атлас

за пределами пересохших губ,

за окраиной линзовидных глаз).

Особенно мнимые числа люблю – вроде и существуют,

а вроде их нет вообще,

как не бывает счастия в жизни,

или картошки в исконном борще,

но им все равно — мерцают, скулят,

заходят в общественный туалет,

борются за свои права, которых как не было, так и нет.

Знаю, когда утомится возиться с топкой

черномазый парубок-кочегар,

Всякие числа сгинут, морские свинки опять превратятся в пар,

а пока что летит, стучит наш паровоз, изрыгая драконий дым

сотрясая окрестности. Славно быть самоуверенным молодым

пассажиром (фляжка, огурчик): не плачь, любимая, обо мне –

мнимом числе на вселенской бухгалтерской простыне.

***

Поиграем-ка в прятки, но не подглядывай, не говори

что не найдем друг друга, и праха с пылью не путай.

Нехорошо, что со временем детские пустыри

зарастают полынью, а чаще — плакучей цикутой.

Оговорился – не пустыри, проходные дворы,

по которым мы, грешные, парадиз утраченный ищем,

подбирая с помоек святые, можно сказать, дары.

Мусорный ветер над прежним городом, будущим городищем,

вызывает в прорехах пространства истошный свист

одичавшей эоловой арфы. Зябко и сладко.

Вся цена меланхолии поздней — засохший лавровый лист.

Дореформенный гривенник, нынешняя десятка.

***

Пережив свои желания, разлюбив свои мечты,

перестал искать по пьяни я гений чистой красоты,

позабыл свиданья с музою и во сне, и наяву,

вычислитель молча юзаю, в честной лодочке плыву,

но, душевным кататоником став, имею бледный вид.

Мне бы дёрнуть водки с тоником, да головушка болит

иль с утра откушать кофию, да сердечко не берет —

вот такая философия, огурец ей в алый рот.

Если смерть не отнимала бы право на любовь и речь,

эту горечь типа жалобы, лучше было б приберечь,

сохранить на крайний случай, но где же, спрашивается, он,

за какой лежит излучиной речки грифельных времен?

Впрочем, если долго мучиться, сколько волка ни корми,

что-нибудь еще получится — надрывайся, черт возьми —

бормоча, иронизируя, разгоняя ночь дотла

неразумной песней сирою веницейского стекла.

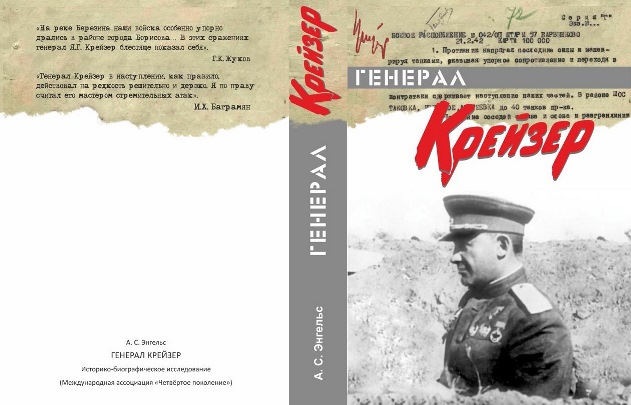

Александр Энгельс

Историко-биографическое исследование».

Международная ассоциация «Четвертое поколение»

Издательство «Кварта». 2021 г.

Книга посвящена биографии одного из прославленных генералов в истории Великой Отечественной войны. Яков Григорьевич Крейзер первым среди военачальников Красной Армии был удостоен звания Героя Советского Союза – в июле 1941 года, за то, что в приграничных сражениях сумел со своей дивизией остановить на время продвижение немецких танков. Позднее, в качестве командующего армией, он принимал участие в важнейших стратегических операциях: в битве под Москвой, в Сталинградской битве, в прорыве Восточного вала, в форсировании залива Сиваш и штурме Севастополя, в освобождении Прибалтики. Он был награжден многими полководческими орденами и закончил службу, достигнув высшего в СССР генеральского звания.

В настоящей книге сделана попытка, опираясь на мемуары его сослуживцев и другие сохранившиеся свидетельства, проследить судьбу легендарного генерала, от детства, которое провел в Воронеже внук кантониста Янкель Крейзер, сквозь годы войны, до руководства Высшими офицерскими курсами в звании генерала армии.

Наряду с личностью генерала Крейзера в книге присутствуют образы многих солдат и офицеров в его армиях. Приоритет отдан судьбам воинов-евреев, поскольку личность Якова Крейзера представлена в книге как судьба одного из 500 тысяч воинов-евреев, сражавшихся на советско-германском фронте. Также большой интерес представляют материалы, рассказывающие об участии Якова Крейзера в работе Еврейского антифашистского комитета.

Наряду с архивными и другими документальными источниками автор использовал материалы бесед с ветеранами Вооруженных Сил, лично знавшими генерала Крейзера и служившими под его началом.