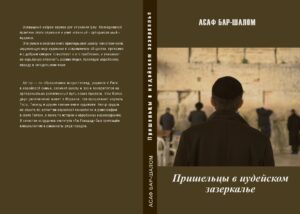

В новой книге израильского писателя, пишущего под псевдонимом Асаф Бар-Шалом, приоткрывается завеса, окутывающая современный еврейский религиозный мир. Особое внимание в книге уделяется анализу внутреннего душевного мира религиозных евреев, психологии и проблемам прозелитов (герим) – неевреев, перешедших в иудаизм, а также смешанным бракам и движению по возвращению нерелигиозных евреев к соблюдению заповедей Торы (кируву). Книга в корне ломает предубеждения и клише, которые культивируют как некоторые адепты, так и антагонисты иудаизма.

Повествование базируется на документальном материале, и большинство его персонажей взяты из реальной жизни. «Побочной партией» проводит автор тему Холокоста в его родной Прибалтике, и пытается кропотливо разобраться в менталитете окружающих народов.

Краткое интервью с автором

— Почему вы считаете смешанные браки очень серьёзной опасностью для еврейского народа?

— По еврейскому Закону, евреем является тот, у кого мать еврейка. Тот, у кого отец еврей, а мать нееврейка, евреем не является. С каким народом сам человек себя идентифицирует, с точки зрения еврейского Закона, принципиального значения не имеет. С метафизической точки зрения, душа еврея и нееврея существенно различаются и имеют различные корни в высших духовных мирах. Смешанные браки приводят к тому, что количество евреев на Земле стремительно уменьшается, еврейский народ вымирает. Гитлер уничтожил 6 миллионов евреев, треть еврейского народа. При современном уровне смешанных браков, который в странах Запада сегодня уже превысил 50%, по самым скромным подсчетам, потомство евреев-мужчин в нашем поколении сокращается на одну четверть. На самом деле показатели гораздо печальнее, потому что в некоторых странах процент смешанных браков достиг в среднем 80%. То есть реальные демографические потери еврейского народа, связанные со смешанными браками, соизмеримы с Холокостом.

— Верующий еврей служит Всевышнему по мере своих знаний, сил и умений. Допускаете ли вы иные способы служения Всевышнему, не связанные с религиозной традицией?

— Всевышний Сам в Своей Торе определил, что является служением Ему. Базисное служение Всевышнему — исполнение Галахи, изложенной в книге «Шулхан Арух». Это — базис, а «надстройки» над ним дают широчайшее поле для индивидуального служения Всевышнему: кто-то выбирает сосредоточенную молитву, кто-то — углублённое и всестороннее изучение Торы, кто-то — самоотверженную помощь людям, а кто-то посвящает себя борьбе со внешними или внутренними врагами еврейского народа. Сегодня один из главнейших внутренних врагов еврейского народа — смешанные браки. Еврей, который был воспитан нерелигиозными родителями, и был оторван от еврейских корней, зачастую ищет духовности, его душа не знает покоя. Из-за отсутствия воспитания и информации, такой еврей не всегда имеет возможность прийти к Торе, но, тем не менее, его «крик души» не остается не услышанным Всевышним.

Есть чудесная хасидская притча о еврейском ребёнке, которому родители не дали еврейского воспитания и даже не научили еврейской азбуке. Единственное, что он умел, — это играть на флейте. В Йом-Кипур он пришёл в синагогу, и его сердце переполнилось любовью ко Всевышнему. Но он не умел молиться и даже не умел читать молитвенник. Тогда он достал из кармана флейту и сыграл на ней от всей души мелодию, думая при этом, что так он проявляет свою любовь к Богу. Это мелодия, этот чистый, искренний порыв ребёнка был настолько дорог Всевышнему, что благодаря ему Он аннулировал наказание, которое, по постановлению Небесного Суда, должно было спуститься на эту общину.

Моего папу воспитывала воинствующе антирелигиозная мать, да и помимо этого евреи в Советском Союзе были оторваны — не по своей воле — от еврейской традиции. И в этой ситуации его еврейская душа проявляла себя в том, что он бесстрашно позорил антисемитов. Я уверен, что в тех рамках, в которые мой отец был поставлен, это и было его служением Всевышнему — как у того мальчика с флейтой.

Но это исключения. Как правило, — и в первую очередь для тех, кто был воспитан в лоне еврейской религии, — нет служения Всевышнему без базисного соблюдения Галахи.

— Как вы отличите еврея от нееврея, если оба обрезаны, оба нерелигиозные, оба утверждают, что они евреи по национальности, и у обоих нет никаких документов?

— Даже если у них и есть документы, ведь не буду же я в повседневном общении просить у людей мне их показать! Однако, когда речь идет о людях, пришедших из общего географического ареала, как правило, при обычном общении уже становится понятной национальность собеседника. Несколько простых вопросов, начинающихся с «Откуда вы приехали?», заданных, конечно, не в бестактной форме, обычно проясняют картину. Само собой разумеется, что этот метод не действует в отношении людей из других общин — мы не знаем всех деталей их житья-бытья в стране исхода, недостаточно чувствуем их менталитет, не знаем их языковые и поведенческие коды. Если вы задумали жениться/выходить замуж за еврея/еврейку из другой общины, и если вы хотите удостовериться, что он действительно еврей, у вас не будет другого выхода, как обратиться к экспертам по еврейской генеалогии.

— Известно, что в случаях близкородственных браков вероятность врождённых патологий у потомства возрастает. Хватает ли евреям генетических ресурсов, чтобы сохранить «чистоту крови» и при этом избежать вырождения?

— Для еврейского народа, живущего сегодня в Израиле, этот вопрос вообще не релевантен. Конкретные генетические болезни, как правило, распространены только в рамках конкретной общины, например, среди ашкеназов. У не-ашкеназов — другие болезни. Смешиваясь между собой, представители различных еврейских общин, успешно решают эту проблему.

— В современных США большинство синагог относятся к реформистскому течению иудаизма. Их прихожане могут приехать на автомобиле в субботу, нестрого соблюдают заповеди, — и при этом считают себя правоверными евреями. Вы признаёте их еврейство?

— Если у еврея, который считает себя «реформистом», мать — еврейка, то он, конечно, еврей. Идеология и факт того, соблюдает он шабат или нет, на генетику не влияет. А если его мать — прозелитка, которая прошла реформистский гиюр, то, конечно, евреем я его не считаю. Ибо, с точки зрения Галахи, реформистский гиюр недействителен.

— Кто ближе вашему сердцу: еврей по рождению, при этом хам, матерщинник, грешник и пьяница, или нееврей по рождению, выбравший для себя иудаизм и тщательно соблюдающий правила еврейской религиозной жизни?

— Каждый из них мне дорог по-своему.

— Почему Галаха, иудейский ортодоксальный Закон, запрещает заниматься миссионерской деятельностью в среде неевреев?

— С принципиальной точки зрения: всё, что создал Всевышний, имеет свою цель и предназначение. Всевышний создал огурцы и помидоры не для того, чтобы превратить огурцы в помидоры, и наоборот. Каждый вид ценен по-своему и незаменим. Евреи и неевреи — это два самостоятельных вида Homo sapiens, с различными целями и предназначением. Предназначение евреев — соблюдать 613 заповедей, а неевреев — 7 заповедей сынов Ноя. Каждый из них, выполняя СВОЁ предназначение, исправляет мир и заслуживает долю в Будущем Мире. Поэтому, по большому счёту, евреи не заинтересованы в прозелитах. Каждый должен оставаться на своём месте и там выполнять свою функцию. Да, Тора оставила такую возможность — чтобы нееврей мог стать евреем — через гиюр. Но Тора ни в коем случае не подразумевает гиюр массовый, а только для единиц — для тех редких неевреев, которые по воле Провидения родились с еврейской душой.