Неправда, что родина всегда только одна. С годами я стал понимать, что у меня их две: Одесса, где я родился и прожил восемь предвоенных лет, и Киев, в котором прошла вся жизнь...

После войны в течение тридцати лет почти ежегодно мы с родителями приезжали на дачу в Одессу. Потом они состарились, начали болеть - и ушли из жизни.

Теперь в Одессе я бываю редко. Я постарел, и свидания с родным городом окрашены сладкими и щемящими ностальгическими воспоминаниями. Это характерно для большинства одесситов, даже никогда Одессу не покидавших. Тоска по утраченному так многообразна. В отдельной квартире нового дома люди скучают по деревянным галереям поросших диким виноградом двориков на Садовой или Преображенской, по гвалту коммунальных кухонь, запахам жареных глоссов и рвущимся на ветру разноцветным парусам старого белья. А как вкусна была скумбрия (качалка), которая в разгар путины продавалась в центре на каждом углу Одессы! Какими были пляжи в Аркадии или Лузановке, с большими камнями в брызгах и пене, когда море покрывалось "барашками"! Без унылых бетонных волнорезов и торчащих из воды железных прутьев. Вы вдыхали воздух полной грудью, и он пах морем, а не посторонними запахами...

Состарившись, я ощутил ностальгию и иного рода. Меня начали тревожить "тени забытых предков". Я мало что знаю о них, но Одесса когда-то была их прибежищем.

Передо мной фотография. Старый седой полноватый человек и пятилетняя девочка с темно-каштановыми волосами. На розовом полу старой веранды, облицованной серым потрескавшимся цементом, разложены палочки от старых штор. Девочка должна сделать несколько прыжков - от одной к другой. Старик готовится подхватить ее после последнего прыжка, и она протягивает к нему руки. В их непрочном пожатии на мгновение появится мост, который соединит три века. Старик родился за четыре года до конца девятнадцатого, а девочка большую часть жизни проживет в двадцать первом веке.

Снимок старого профессора Льва Иосифовича Рубенчика и его внучки - Оленьки сделан мной на даче в Аркадии, приморском районе Одессы. В этом городе отец родился и прожил многие годы. Как все одесситы, он нежно его любил и даже через много лет, уже давно став киевлянином, невольно совершал постоянную ошибку. Отправляясь на прогулку в центр Киева, на Крещатик, говорил:

- Я, пожалуй, схожу на Дерибасовскую.

К сожалению, отец не писал воспоминаний. Ему не хотелось возвращаться к прошлому - достаточно тяжелым временам, особенно беспощадным к людям одаренным, творческим, порядочным. Стёрлись следы юношеских блужданий и "дорога к храму", которым для него всегда была микробиология.

Вместе с тем, будучи человеком точного ума и живя в бюрократическом государстве, он был привержен к хранению разного рода документов, справок, анкет и прочих бумаг, которые лишены "духовности", но способны документально отразить жизнь нашей семьи. Прекрасной памятью до глубокой старости обладала мать, живые рассказы которой помогли мне заглянуть в прошлое.

На этот раз в июне девяносто седьмого мы с женой приехали, чтобы попрощаться с Одессой. Наши чувства обострила предстоящая эмиграция, и любимый город показался особенно пленительным, полным очарования. Стояли долгие дни, наполненные солнечным светом, а ночи были "короткими и бездыханными", со сладким дурманящим запахом цветущей липы. Совсем как тогда, много лет назад...

* * *

По Дерибасовской мимо Соборной площади мы с женой выходим на Садовую, улицу моего детства.

Города тоже могут нести мужское или женское начало. Первое преобладает в Киеве с его многолетним стремлением к скипетру державности. В Одессе отчетливо выражено женское начало. Ее лицом лучше всего любоваться на Дерибасовской. Вместо асфальта улица покрылась фигурными плитами. На тротуарах разместились большие и малые кафе под красными зонтами - "Мальборо" или синими - "Ротманс". Почти все столики пусты. Зазывно глядят длинноногие официантки в красивых кокошниках и фартуках. Фотографы на Дерибасовской, как охотники, преследуют прохожих. Кроме фотоаппаратов у них в руках живые змеи или глазастые лемуры, а рядом на ремешке - озябшие повизгивающие мартышки.

В начале Садовой роскошные здания. Модерн конца ХIХ века. Гибель домов так же страшна, как смерть человека. Агония продолжается десятилетиями. Пассаж реставрирован, а дома Либмана и аптеки Гаевского молят о спасении черными провалами окон и разбитыми стеклами.

Одесса напоминает много пережившую женщину. Она не забывает затянувшегося романа с порто-франко, но мечтает о более надежных партнерах. Национальность избранника большой роли не играет. У нее были и маразли, и попудовы, и ашкинази. Теперь надежда на современных спонсоров с солидными капиталами.

Короткая Садовая не обладает респектабельностью Дерибасовской, но мне близка ее скромность.

Улица перекопана, и перед домом, где я жил, глубокая канава.

В порыве ностальгических воспоминаний хочется немного изменить слова романса из известного детского кинофильма:

"Ты была совсем такою...

Много лет тому назад".

Но почти шестьдесят лет - слишком большой срок для незарытой канавы. Пора остановиться, сосредоточиться и начать всё по порядку.

* * *

Начнем с анкетных данных. Я мог бы себя назвать "исконным евреем", но мне претит подобное подчеркивание.

Моя дочь, впервые заглянув в семейный альбом, удачно оценила ситуацию:

"Ни капли голубых кровей,

И тут еврей, и там еврей".

Одесса, где я родился, была и остается городом интернациональным. Правда, в одесском жаргоне преобладают еврейские словечки и интонации даже у антисемитов.

В графе "Гражданство", перефразируя Булата Окуджаву, я бы назвал себя "одесситом киевского разлива".

Увы, мне удалось бегло ознакомиться лишь с двумя ветвями генеалогического древа. Я не отыскал на них геральдического герба, но с некоторых пор память о предках "стучит в мое сердце".

Фамилия Рубенчик мало распространена, и однофамильцев я встречал очень редко. Но маленьких рубинов - Рубинчиков среди евреев достаточно много. Среди них сексуально озабоченные герои литературных произведений Эфраима Севелы и Эдуарда Тополя. Один кинорежиссер с этой фамилией снял пару хороших фильмов. Понятно, что причислить и себя к этим полудрагоценным камешкам я не решаюсь.

Мой дед родился в 1866 году в Минске. Совершенно случайно я наткнулся на перечисление маленьких местечек в Белоруссии. Среди них Рубенчики. Может быть, из этого гнездышка разлетались евреи с такой фамилией? Мало аристократизма, но что поделать!

Самая старая, полуистлевшая бумага из семейного архива - свидетельство о браке родителей отца, датирована 1895 годом. Одесский городской раввин надлежащей подписью и печатью удостоверяет, что 26 мая запасной ефрейтор Иосиф Лейб Рубенчик, 29-ти лет отроду, вступил в брак с одесской мещанкой Саррой Мошковной Тепер, 19-ти лет.

Бабушка через много лет рассказала мне о некоторых обстоятельствах, связанных со своим замужеством. Она принадлежала к небогатой купеческой семье, в которой было несколько дочерей. Замуж тогда выходили рано. Одна из ее сестер в пятнадцать лет уже была кормящей матерью и в то же время играла с подругами во дворе. Строгий бородатый отец с пейсами, в черной ермолке, криками и пинками загонял дочь в дом для исполнения родительского долга.

Бабушка была более взыскательной и поэтому дотянула с замужеством до девятнадцати лет. Была она недурна собой и имела небольшое приданое. Поэтому от женихов отбою не было. Но она и ее сестра, тоже невеста, загадали, что выйдут замуж только за солидных молодых людей, а не каких-нибудь шмаравозов. Критерий был четким - наличие в карманах носовых платков. Пока одна любезничала с кандидатом в женихи, другая на вешалке в передней обследовала карманы его одежды.

Отставной ефрейтор, хоть и не первой молодости, бабушке приглянулся. Да и сестра за спиной жениха помахивала платком, ловко извлеченным из кармана дедушкиного лапсердака. Бабушка зарделась, потупила взор, и дело было сделано.

Подумать только, от каких случайностей зависит порой появление человека на свет!

Через год одесский раввин засвидетельствовал, что в метрической книге о родившихся евреях г. Одессы за 1896 год значится рождение у четы Рубенчиков 2О-го марта сына, нареченного именем Лейб и обрезанного 27-го марта.

Брак оказался счастливым, и впоследствии бабушка со слезами вспоминала, что "муж всю жизнь носил ее на руках".

Но вернемся к минскому мещанину и отставному ефрейтору - моему деду. Род его основных занятий остался для меня непонятным. Но выяснилось обстоятельство, которое отцу при советской власти приходилось тщательно скрывать. Занявшись предпринимательством, дед незадолго до революции приобрел в собственность небольшой дом на Малой Арнаутской.

Я решил пройтись по этой улице, внимательно рассматривая старые домишки. Один из них принадлежал деду, и в нем прошли юные годы отца.

Рядом центр города, вокзал и главный рынок "Привоз", однако Малая Арнаутская, как и сто лет назад, выглядит провинциальной. Приземистые одноэтажные дома, сводчатые подворотни с тумбами по бокам, ажурные ворота с фамилиями первых хозяев: "Инженер барон Дистеро, 1897".

Здесь издавна селился торговый люд разных национальностей - арнауты, греки, евреи, караимы, украинцы, чехи.

Одесса многолика, и если Приморский бульвар - маска аристократа, Дерибасовская - зазывная улыбка кокотки, то Малая Арнаутская - хитрая подмигивающая физиономия деловара и веселого пройдохи.

Недаром Остап Бендер говорил, что вся контрабанда делается на Малой Арнаутской. Кстати, мой дед наверняка был знаком с владельцем мясной лавки Бендером, жившим по соседству с Ильёй Ильфом. На той же улице Ильф и Евгений Петров поселили подпольного миллионера Корейко.

Наверно, сняв гимназическую форму, в которой не разрешалось ходить в кино, отец частенько заглядывал в расположенный в центре улицы кинотеатр "Иллюзион".

А вот и вывеска в окне магазина, которая вполне могла быть и тогда: "Липкая бумага от мух. Купи и спи спокойно". А эта - явно современная и загадочная: "Парфюмы на разлив".

Маленький Лейб был отрадой родителей. Спокойный, уравновешенный и любознательный мальчик ни в чем отказу у отца не знал. Самым радостным для семьи был день 25 августа 1905 года, когда Лейб впервые одел черную гимназическую форму с золотыми пуговицами, широкой бляхой на поясе и значком на высокой фуражке. Он со второго захода сдал экзамен в приготовительный класс, и Иосиф с гордостью повел сына по Малой Арнаутской во вторую городскую гимназию. Все их поздравляли - преодолеть пятипроцентную норму и поступить в государственную гимназию для евреев было непросто.

Девять лет спустя дед хвастался перед соседями аттестатом зрелости сына, напечатанным на голубой бумаге с тиснением и двуглавым российским орлом в центре. (По выражению одесситов, эта птичка таки да, уцелела и поселилась, уже в наши дни, в зале Государственной Думы в Москве).

В аттестате написано, что при отличном поведении отец прошел полный восьмилетний курс обучения, проявив отличные успехи в особенности в математических науках. За что награждается серебряной медалью. В аттестате почти все пятерки, но на первом месте стоит четверка по русскому языку и словесности.

Юноша не принимал участия в семейном торжестве и хмуро сидел в своей комнате. Он переживал, что из-за незначительной ошибки лишился золотой медали. В выпускном сочинении по словесности, процитировав отрывок из Пушкина: "От Перми до Тавриды, от финских хладных скал до пламенной Колхиды...", он в слове "Перми" по ошибке поставил после буквы "р" мягкий знак.

Описанный праздник в семье Рубенчиков происходил в июне 1914 года. Вскоре началась мировая война, и можно себе представить, как переживал дед, что его любимый сын попадет на фронт.

В 1916 году отец становится студентом естественного отделения физико-математического факультета Новороссийского университета. Это был первый шаг в его будущей карьере ученого и педагога.

После революции жильцы избрали старого Иосифа управляющим домом, который ему раньше принадлежал. Он был неважным управдомом, как до этого малоудачливым предпринимателем. Началась разруха, дед нервничал, болел и скоропостижно скончался в 1926 году.

Дед был "маленьким" человеком, единственным счастьем которого была гордость за способного сына, которого он с радостью освобождал от бытовых забот.

Отец к тому времени уже доктор наук, проложил новый путь в микробиологии. Но талантливый молодой ученый был абсолютно не приспособлен к трудностям быта. После смерти дедушки моему отцу вдвоем с бабушкой приходилось покупать дрова, стоять в очередях за продуктами и решать другие хозяйственные вопросы. Это отвлекало от науки, и поэтому заставило поторопиться с женитьбой.

По маминой версии, брак ускорило ехидное замечание бабушки. Соседи отметили красоту невестки, будучи уверены, что ее брак с отцом давно заключен, но будущая свекровь отвергла это предположение. Тогда возмущенный папа, проявив не свойственную ему суровую настойчивость, решительно повел маму в ЗАГС.

После свадьбы моих родителей вся семья переехала с Малой Арнаутской на Садовую. В новой квартире бабушка чувствовала себя в изоляции. Не было любящего мужа, привычной скамейки перед домом, собеседниц. С невесткой она не ладила. Уходя на работу, мать поручала меня заботам няни и Клары Самойловны, соседки, которую считала своей второй матерью.

Внутреннее одиночество временами вызывало у бабушки приступы депрессии, сопровождавшиеся скандалами и слезами. Это меня пугало, и я старался держаться от нее подальше.

Бабушка оказалась "при деле" во время войны и эвакуации. В холодном Саратове, завернувшись в полотенца и платки, мы вместе коротали долгие часы возле примуса, пока родители были на работе. Она успокаивала и развлекала меня - читала книгу, привезенную из Одессы. Я тогда запомнил из неё такую фразу: "Скажите мне, синьор, а мы, странствующие рыцари, можем послужить королю?"

Книга меня увлекла, но бабушкины интонации и ударения вызывали протест. Сам я уже грамоту знал, но читать ленился. Однажды я не выдержал, взял у нее из рук книгу и прочел ее за три дня.

Это был "Дон Кихот" Сервантеса. Моя первая книга.

Бабушка дожила до глубокой старости и умерла в Киеве в 1961 году.

* * *

Во время войны метрическое свидетельство матери оказалось утерянным. В документах писали, что Мария Борисовна Гальперин родилась в Одессе. Но по ее рассказам я знал, что родина матери Бесарабия. Когда возраст мамы далеко перешагнул за девяносто, мне удалось восстановить ее метрику, в которой сказано, что Гальперин Малка Берковна родилась 3 марта 1900 года в г. Новоселица Черновицкой области. Еврейские имена родителей - Берко и Шифра Гальперины.

Уроженцы Могилева-Подольского, люди респектабельные: мой дед был ответственным служащим в банке. Мама называла их - Борис Ильич и Шарлотта Исаевна.

В семейном архиве сохранились прекрасные снимки, наклеенные на картон, с затейливо выписанными фамилиями фотографов. Мой дед - видный лысый барин с лихо закрученными вверх усами. Вполне мог бы сойти за француза или даже за испанского гранда. На нем прекрасно сидел и мундир чиновника, и фрак.

У бабушки строгое лицо, нос с горбинкой. Осанистая внешность. На фотографиях она в длинных платьях по моде того времени, с высокой прической, заплетенной вокруг головы косой или в шляпе с широкими полями.

Прелестные дети. Моя мама, Манюся, в возрасте пяти лет - правильные черты лица, вздернутый носик, кокетливый локон на лбу. Она же - молодая очаровательная девушка с пышной косой до колен. Красивый изящный юноша в мундире гимназиста - ее брат Соломон.

Эти фотографии для меня как застывшие кадры немого синематографа. Их оживляли мамины рассказы.

Провинциальный городок в Бесарабии. Рядом граница Румынии, которая в то время была частью Австро-Венгрии. Жители, особенно дамы, тянутся ко всему европейскому. По выходным дням в городском парке играет духовой оркестр. Строгая дама прогуливается с пятилетней кареглазой девочкой; малышка в длинном до земли платье с кружевными оборками. Навстречу - генерал, командир местного гарнизона. У него бравый вид: мундир с золотыми эполетами, шпага, лихо закрученные вверх усы, бакенбарды. Он раскланивается с дамой, останавливается, как по команде "смирно", и отдает честь девочке.

- Куда идете, сударыня?

Девочка вопросительно смотрит на мать, потом, осмелев, отвечает:

- Мати обiцяла менi купити цукерок.

Мать смущена малороссийским диалектом Манюси (любимая няня - украинка). Генерал хохочет, поглаживая усы.

На следующий день встреча в парке повторилась. Отдав честь, генерал подозвал адъютанта, который вручил Манюсе большую коробку конфет и куклу. Эта была первая женская победа моей мамы.

Рассерженный отец, топая ногами, распекает няню. Она регулярно водит девочку в церковь, и даже сделала попытку ее крестить. Батюшка вовремя предупредил об этом. Няня рыдает:

- Та хiба ж можна губити душу такого ангелочка!

Группа женщин, и среди них Манюся, отправляется за границу за нарядами. Пограничники их знают и пропускают. Но обратно проносить дешевые румынские товары запрещено, поэтому их прячут под одеждой. Вернувшись, женщины усаживаются в пролетки. К Манюсе подходит пограничник:

- Ты что-то потеряла, девочка, - говорит он и протягивает моток кружев, выпавший у нее из-под юбки.

1905-й год. Получена депеша: группа погромщиков из Кишинева заняла вагон поезда, идущего в сторону Новоселицы. Когда дело касается евреев, царская армия якобы не имеет права вмешиваться в межнациональные конфликты. Но генерал связывается с коллегой в Румынии, и они договариваются открыть границу для беженцев. Кроме того, по распоряжению начальника станции переводят стрелку, и опасный поезд обходит Новоселицу.

До начала первой мировой войны Гальперины жили в Новоселице, где мать успешно закончила шесть классов государственной гимназии, а в конце 1915 года семья переехала в Одессу. Перед войной их постигло большое горе - от скарлатины скоропостижно скончался любимый мамин брат Соломон. Эта страшная потеря, война, а потом начавшаяся революция тяжело отразились на семье. Единственным радостным моментом были успехи способной девочки. Для получения аттестата зрелости она поступает в седьмой выпускной класс гимназии Соколовой.

Близилось время выпускных экзаменов. В качестве репетитора для дочери Борису Ильичу порекомендовали студента - выпускника университета. Каждый день он приходил в квартиру в Софиевском переулке, где поселилась семья Гальпериных. Он хорошо знал гуманитарные предметы, был остроумен и явно расположен к способной ученице.

Однажды от сильного сквозняка распахнулись окна в комнате для занятий и упала на пол стопка книг студента, лежащая на подоконнике. Дед зашел, чтобы затворить окна, и увидел среди книг и тетрадей политические листовки. Репетитору отказали от дома. Фамилия его была Фельдман.

Впоследствии он стал секретарем губпарткома Одессы, погиб во время стычки с Мишкой Япончиком, и какое-то время его именем называли Приморский бульвар.

Запомнился маме и день выпускного экзамена по русскому языку и словесности. Члены комиссии - преподаватели гимназии были хорошо знакомы с будущей выпускницей, но один из них видел ее впервые - грузный, заросший волосами священник отец Федор, в черной до пола рясе с позолоченным крестом на груди. Девушка иудейского вероисповедания не посещала занятий по Закону Божьему.

Она отвечала уверенно, была полна достоинства, но не могла скрыть волнения.

Был задан вопрос по Шекспиру: "Скажите, какие видения преследовали леди Макбет?" Девушка медлила с ответом. Старый священник привстал над столом и начал выразительно показывать на ладони рук.

Девушка дала правильный ответ: кровь на руках.

- Вы что-то хотели сказать, батюшка? - спросил экзаменатор. Отец Федор отрицательно покачал головой, улыбнулся и подмигнул прелестной иудейке.

Аттестат об окончании гимназии был выдан маме 12-го мая 1917 года. Та же голубая бумага с тиснением от Министерства народного просвещения, но уже без двуглавого орла. Птичка исчезла. В аттестате все пятерки. Золотая медаль.

Следующее свидетельство - уже на скромной серой бумаге: Гальперин Малка прошла в восьмом общеобразовательном классе женской гимназии Пашковской курс мужских гимназий и имеет все права для получения высшего образования. Июнь восемнадцатого. Революция. Начало новой эпохи.

* * *

Осенью того же 1918 года года мама поступает в Институт прикладной химии. Занятия оканчиваются поздно, а в городе неспокойно. Иногда на улицах раздаются выстрелы. Проносятся авто и пролетки с моряками и чекистами. По ночам на Канатной запускают мощный граммофон с большой трубой. Под звуки музыки чекисты в гараже расстреливают заложников.

Вечерами в комнате, где живут Гальперины, допоздна горит свет. Когда по пустынному Софиевскому переулку раздается стук каблучков Манюси, ей навстречу выходит мой дед. Он скрывается в парадном, если маму кто-то провожает. Никогда ни одной жалобы и ни одного упрека по поводу позднего возвращения дочери.

Борис Ильич каждый день выходил встречать свою дочь, но однажды он не смог ее встретить. Дед скоропостижно скончался от сердечного приступа.

Так в двадцать один год Манюся и больная бабушка оказались без средств к существованию и без родственников среди разрухи и голода.

Молодая красивая девушка вызывает сочувствие, особенно у мужчин. Ей пытаются подыскать работу, пригласить в ресторан, вечером проводить до дома.

У подруги есть родственник, влиятельный комиссар Калашников. Он устраивает мать на работу в американскую благотворительную организацию АРА, распределяющую в Одессе продовольствие и медикаменты. Пайки дают возможность выжить, но друзья-комсомольцы уговаривают ее перейти на другую работу, подальше от "буржуазных подачек".

Пройдет год, и большевики объявят АРА шпионско-диверсионной организацией и арестуют ее сотрудников.

Мать успешно сдает экзамены и лабораторные работы в институте. Товарищи по факультету наперебой стараются ей помочь - занимают место за лабораторным столом, добывают реактивы для опытов, договариваются с преподавателями о досрочной сдаче зачетов, поджидают после занятий. Она лишена кокетства, доброжелательна, но ни один молодой человек пока не переступил порога их дома.

У матери не остается времени для общественной работы, но она разделяет идеи революции. Во время метели стоит несколько часов в толпе на Куликовом поле на траурном митинге по случаю смерти Ленина. Она гневно отворачивается от одного из поклонников, который позволил себе критически высказаться о вожде.

В том же году мать оканчивает институт и получает диплом инженера-химика (технолога).

Комиссар Калашников по-прежнему проявляет интерес к маминым делам. Высокий, статный, он разъезжает в кожанке, с шофером, в открытой машине. Через подругу пытается назначать маме свидания. Находит для нее работу в пищетресте. Предлагает характеристику для вступления в партию.

Мать решительно отказывается от всех его предложений. Творческий подъем охватывает страну, и она видит свое место в цеху. С 1925 года она работает технологом, а потом техническим руководителем крупного дрожжевого завода. С раннего утра втискивается в переполненный трамвай, идущий через весь город на Пересыпь. Возвращается каждый день поздно вечером и застает испуганную, иногда плачущую бабушку:

- Манюся, подумай о себе. Тебе же уже не двадцать! Раньше тебя хоть кто-то провожал по вечерам. Сейчас так поздно, а ты одна!

Но ей не до матери. Каждый день, войдя в цех, она вступает в "битву" за рост дрожжей, которые нужны для изготовления хлеба и пива. Культуры дрожжей растут плохо. Вовремя не завозят сырье, перебои с водой. Мойщики котлов пьянствуют. В цехах грязь, крысы.

На собраниях она не дает спуску руководству завода. Выгоняет пьяных рабочих из цеха. Ее побаиваются, но уважают все, даже сменяющиеся директора завода.

Мать не одна "в поле воин". Создается небольшой творческий коллектив единомышленников. Среди них опытный специалист, обрусевший немец Иван Иванович Краузе. Он говорит, оглядываясь по сторонам:

- На собраниях все твердят о вредителях, травят друг друга, а работать не хотят. Травить надо крыс. Вчера я трех выловил из чана с помощью сачка для бабочек!

Иван Иванович сочувственно относится ко всем попыткам навести порядок в цеху, но решительно не одобряет общественную деятельность. Когда маму избрали председателем инженерного совета, он сказал:

- Мария Борисовна, у Вас хватает ума не вступать в партию, но Вы еще не поняли, что при этой власти больше, чем при царе, надо держать язык за зубами. Вы же учили немецкий? Дас ист зер шлехт, но, поверьте старику, дальше станет значительно хуже!

Но мать за эти годы стала настоящей одесситкой, которые всегда, а особенно на собраниях, оставляют последнее слово за собой!

Однажды они столкнулись на Дерибасовской с Калашниковым. На этот раз он шел пешком и выглядел осунувшимся, похудевшим. Они встретились глазами, и он, приблизившись, сказал вполголоса:

- Манюсенька, раньше меня огорчало, что ты меня избегаешь. Но теперь обстоятельства изменились. Не упоминай мое имя при разговорах со знакомыми, а если встретимся - переходи на другую сторону улицы. Будь счастлива!

Вскоре стало известно, что Калашников арестован как секретарь троцкистской партячейки. Он и вся его семья были расстреляны.

* * *

Каким бы долгим не был рассказ о предках и родителях, он неизбежно приведет к главному для меня событию - моему появлению на свет. Важную роль при этом сыграл интерес к науке двух основных действующих лиц.

Неуёмное стремление моей будущей матери обогатить завод новыми штаммами дрожжей привело ее в вуз, где ей предложили преподавать технологию дрожжевого производства. Она должна была овладеть этой наукой и помочь студентам в их практической работе.

Нетрудно догадаться, что науку представлял мой будущий отец ("Учёный из Аркадии").

Во время преподавания на вечерних курсах декан однажды сказал ему:

- Я хочу познакомить вас с Марией Борисовной Гальперин, молодым, но очень опытным технологом. Она поможет внедрить в практику ваши разработки и обучить молодых технологов.

Перед ним стояла, улыбаясь, невысокая очень красивая девушка с правильными чертами лица, темно-каштановыми, остриженными по тогдашней моде, волосами и глубокими карими глазами.

Отец тоже был недурен собой: улыбчивый, розовощекий, с высоким лбом, стройный, подтянутый.

Тогда они еще не знали, что полюбят друг друга, но с первых занятий слушатели курсов с улыбками следили за ними. Отец писал в конце лекции мелом на доске: "М.Б., я сегодня заканчиваю в 21-00", а курсанты стирали эту надпись влажной тряпкой и писали: "Я жду тебя в 21-00".

Они были уже не очень молоды: она - на пороге тридцатилетия, он - на четыре года старше, но выглядели значительно моложе своих лет.

Я так и не удосужился выяснить, где проходили их свидания - возле памятника Дюку или в Аркадии, а вполне возможно, что на Приморском бульваре, но это была их первая и единственная любовь до конца дней...

После замужества мать оставила завод и перешла на работу в облпищепром. Теперь как технолог она курировала предприятия пищевой промышленности.

Активность мамы была как всегда очень высокой, и даже в последние месяцы беременности никто не замечал в ней перемен. Мой беспокойный характер проявлялся еще до рождения, но живот у нее оставался небольшим.

Я занимал мало места в ее утробе, но, родившись, занял вместе с отцом главное место в ее жизни.

В один прекрасный для меня день мать не вернулась на службу после обеденного перерыва, потому что попала в роддом...

В Одессе была Еврейская больница, еврейское кладбище, Еврейская улица (потом улица Бебеля), но никогда не было еврейского роддома. Поскольку евреями в Одессе не рождаются, а становятся.

Поэтому я появился на свет в роддоме на Пересыпи. Это старый, в прошлом торговый, а после революции промышленный район, который, как и Молдаванка, пользуется сомнительной репутацией. Но именно там работал хороший врач-акушер, и ему мама доверила открыть мне путь в этот мир.

Говорят, что пришел я без особого удовольствия и начал с долгого надсадного крика. Произошло это 18 июня 1933 года. Следовательно, зачали меня родители в сентябре, месяце изобильном и щедром дарами природы. Но на начало года пришелся пик голодомора, который большевики устроили в сельских районах Украины.

В Одессе голода не было, но положение с продуктами питания резко ухудшилось. Отец каждый день приносил в роддом крынку молока и буханку хлеба, которым мама делилась с соседками по палате и медсестрами.

Прошло 64 года, и я решил посетить столь значительное для меня место. Мы с женой приехали на Пересыпь и разыскали этот роддом. Как всегда, роженицы сквозь стекла закрытых окон пытались общаться с посетителями. Мысленно я попытался восстановить прошлое.

Вот счастливая и гордая моя мать показывает сквозь мутное стекло отцу уродливого голубоглазого синеватого цыпленка с длинными волосами. (Хотелось бы знать, куда девались они потом?). На Привозе про таких с презрением спрашивали: "Почем эти синенькие?"

Впору было от избытка чувств прослезиться, но моя жена резонно заметила, что здание роддома выглядит уж очень современным. Старушка-санитарка подтвердила, что до войны женщины на Пересыпи рожали в другом месте.

Но это главное событие - мое появление на свет свершилось где-то поблизости, и через неделю в красивой упаковке я был торжественно доставлен в отдельную квартиру по адресу: Садовая 5.

* * *

Респектабельный четырехэтажный дом постройки конца ХIХ века. Профессорская семья из четырех человек с прислугой - домработницей и няней. Книжные шкафы в библиотеке отца. Французские, немецкие издания с массой цветных и черно-белых рисунков. Короли Людовики, дамы в кринолинах и пажи. Герои Жюля Верна.

А вот на пожелтевших фото печальный ребенок с капризным лицом. Сначала верхом на горшке, потом на пятнистой лошадке с колесиками. Как догадался читатель, это я - мои первые детские снимки.

Прогулки под надзором няни на Соборной площади. Недавно снесли величественный Преображенский собор, а прах графа Воронцова и Елизаветы Ксаверьевны священники тайно захоронили на Слободском кладбище. Памятник сохранили, но обесчестили эпиграммой Пушкина: "полумилорд, полуневежда..."

Что мне до всего этого в три года! Передо мной на площади качели, а перед ними очередь детей "из хороших семей". Не протолкнуться. Улучив момент, когда няня зазевалась, с надсадным кашлем кидаюсь к качелям:

- Я заразный, у меня коклюш!

Испуганные бабушки и няньки хватают ревущих детей, и я остаюсь победителем на качелях.

Что это, авантюризм с детства? Нет, просто становлюсь одесситом.

Любимый всеми ребенок, продукт чисто женского воспитания. Избалован, капризен, легко возбудим, не уверен в себе: боится драк. Запахи из кухни вызывают у меня отвращение.

Няньку сменяет воспитательница, немка-фребеличка Агрипина Максимовна, интеллигентная женщина с худым лошадиным лицом. В группе "избранных детей" я самый маленький и болезненный.

- Какие замечательные голубые глаза у вашего мальчика! Вот увидите, мадам, он будет любимцем женщин!

- Поживем, увидим, - отвечает мама с натянутой улыбкой. В ее голосе уже слышится ревность.

Предсказание не сбылось, но голубые глаза я все же передал внуку.

Постепенно завоевываю свободу - уже сам гуляю во дворе. Учусь коллекционированию и обмену. Сначала это "кинеи" - отдельные кадрики или куски кинолент с многократно повторенными лицами киногероев.

Первые обиды. Старшие мальчишки пригласили поиграть в прятки. Ставят к стенке, завязывают глаза и суют в руки палочку. Все разбегаются. Сдергиваю повязку - на руках липкая зловонная масса. Мальчишки хохочут. Перестаю с ними играть. Рыжий переросток Гошка слегка дает мне по зубам: чтобы не зазнавался. Это заказной мордобой - Гошка из чужого двора. Свои, дворовые мальчишки очень боятся моей мамы. Она никому не простит такого обращения с любимым чадом. К тому же ее недавно избрали депутатом Горсовета.

Я в бешенстве, но не жалуюсь. Днем и ночью обдумываю план мести. В этой ситуации я впервые понял, что надо быть сильным, научиться драться, но сил и смелости не хватает. И так всю жизнь!

После сказанного понятно, что в протяжной песне: "С чего-о-о начинается Родина...", куплет, посвященный хорошим и верным товарищам, живущим в соседнем дворе, представляется мне сомнительным.

У ребенка отсутствует музыкальный слух, нет способностей и к рисованию. Мама решила учить меня ритмике. Приходим в Дом Ученых, бывший дворец Толстого, - шедевр модерна с затейливым чугунным литьем решеток на окнах, крылатыми львами фронтона и приветливой физиономией льва перед входом.

Учитель танцев не столь приветлив, и после моих неудач произносит загадочную фразу: "Твоя мама прекрасная женщина, но явно не Терпсихора. Наверное, она передала тебе другие способности".

- Моя мама инженер облпищепрома, - отвечаю с обидой.

Вернувшись домой, горько плачу. Обидно за маму: для меня она само совершенство. Но обнаружился такой изъян! Кто такая Терпсихора я узнал много позже, но понял, что маме отказывают в каком-то высоком стандарте.

Первые острые впечатления. Землетрясение. С главпочтамта напротив упал шпиль. В тот же день на извозчике везут сумасшедшую. Руки ее завязаны рукавами ночной рубашки, она истошно вопит. (Через много лет такие сумасшедшие будут свободно разгуливать по городу).

Я дружу и часто встречаюсь с ровесницей Симкой из соседнего подъезда - смуглой, черноглазой, веселой хохотушкой. Мы возимся и боремся с ней на полу, и вдруг я чувствую в себе нечто, что отличает меня от девчонок. Вскакиваю на ноги и выбегаю из комнаты.

Первые интересы. "Кем ты хочешь быть?" - спрашивают солидные мамины сослуживцы. - "Извозчиком", - не моргнув глазом, отвечаю я, к смущению мамы.

Рыжий извозчик "балагула" с красным носом выпивохи и слезящимися глазами привозит на подводе дрова, картофель, книжные полки. У него такой же рыжий косматый битюг в широкой коричневой сбруе с наглазниками. Тащу из кухни хлеб и морковь, которую конь медленно пережевывает огромными желтыми зубами.

В один из приездов подводы удивляю домашних маленьким спектаклем. Приплясывая, обращаюсь к извозчику:

- Уважаемый синьор, что у вас за помидор? - Тот смотрит недоуменно, почесывая кнутом затылок, и ухмыляется.

- Мне понятен твой вопрос, это собственный мой нос, - отвечаю за него.

Настанет день, когда мы станем беженцами и, погрузив вещи на эту подводу, покинем Одессу...

* * *

Родители поселились на Садовой в самом начале тридцатых годов. Последующие сороковые были в рифму названы "роковыми", а для тридцатых трудно придумать рифму. Это были годы суровой прозы.

После моего рождения мама уверенно взяла бразды правления в семье в свои руки. Главной ее заботой стали двое мужчин, большой и маленький, и трудно сказать, кто из нас больше нуждался в опеке.

Отец - энергичный первопроходец в науке, очень рано обрел самостоятельность как ученый и не допускал вмешательства в свои служебные дела. Но дома он отказывался решать любые бытовые вопросы. Всех, кто по неопытности обращался к нему как к главе семьи, он немедленно отправлял к жене.

Ее решающая роль в семейных делах не только способствовала нашему благополучию, но и позволила нам выжить.

В тридцатые годы научные достижения отца отнюдь не гарантировали безмятежного существования.

Сталинские репрессии проводились не только по политическому, но и по профессиональному принципу. Их чудовищная разрушительная волна не миновала и микробиологов. Неизбежно возникавшие пищевые отравления, эпидемиологические заболевания, технологические просчеты в пищевой и мукомольной промышленности связывали с "вредительством", и многие микробиологи проводили годы или погибли в ссылках и лагерях.

Через много лет, уже после смерти Сталина, мы однажды в конце августа пришли с отцом на пляж в Аркадии. К нам подошла полная немолодая женщина с отечным лицом и бегающими глазами:

- Дорогой Лев Иосифович! Как я рада вас видеть! Я не знала, что вы бываете в Одессе. С удовольствием прочла недавно вашу новую книгу, - пропела она сладким голосом.

Реакция отца, человека вежливого, на этот раз показалась мне не адекватной столь доброжелательному обращению. Он сухо поздоровался и отвернулся, явно не желая продолжать разговор.

Оказалось, что в 1937 году отец взял в аспирантуру способного выпускника университета (впоследствии он стал профессором). Это вызвало большое неудовольствие сотрудницы его кафедры Д., которая надеялась, что это место достанется ее мужу. Будучи членом партии, на одном из закрытых заседаний ячейки она задала вопрос:

- Совершенно непонятно, почему в такое тревожное время, когда органы НКВД - ОГПУ разоблачают врагов народа и диверсантов, на кафедре микробиологии, возглавляемой профессором Рубенчиком, хранятся патогенные штаммы микроорганизмов?

Члены партячейки университета сурово покачали головами и решили задать этот вопрос публично профессору Рубенчику, пригласив его на собрание коллектива, намеченное на следующий день.

Поздно вечером кто-то из партийцев предупредил отца о предстоящем собрании. Ночью они с матерью не спали, обсуждая сложившуюся ситуацию, и нашли спасительное решение.

На собрании отец следующим образом ответил на коварный вопрос: "Штаммы микроорганизмов были собраны задолго до организации нашей кафедры. При мне их не приобретали, но хранятся они надежно, поскольку отвечает за это коммунист Д.".

Отец вовремя вспомнил, что она была материально ответственным лицом и, в частности, отвечала и за музейные культуры. Д. вынуждена была тут же вскочить с места и заверить собрание, что ее партийная бдительность предотвратит любые происки "врагов народа".

Возникало много и других причин для беспокойства. Ради заработка отцу приходилось одно время читать лекции в существовавшем тогда в Одессе еврейском университете. Отец не знал языка и не был связан с еврейской культурой, а лекции по ботанике читал по-украински. Впоследствии этот университет был объявлен шпионско-диверсионной организацией, и почти все его сотрудники и студенты были арестованы. Фамилия отца чудом не попала в списки НКВД.

Был и другой случай, когда отца спасли от большой опасности. В Одессу приехал из Соединенных Штатов Америки выдающийся микробиолог, открывший стрептомицин, будущий Нобелевский лауреат Зельман Ваксман. Он высоко ценил работы отца в области почвенной микробиологии и сразу после приезда выразил желание с ним встретиться и поговорить. Ваксман с женой посетили кафедру микробиологии, погуляли по Одессе в сопровождении отца и приставленного к ним сотрудника ректората и были приглашены на обед к нам домой.

Взяв отгул на работе, мать вместе с домработницей занималась уборкой квартиры и подготовкой к приему иностранца. Вечером накануне приема к нам прибежал испуганный аспирант:

- Лев Иосифович, умоляю вас, не принимайте Ваксмана у себя дома!

- Но мы приняли меры предосторожности, пригласив сопровождающих его лиц из университета.

- Этого недостаточно. Как член партии, не могу рассказать вам всего, но поверьте, обстановка очень сложная, и вам грозит опасность.

Отец не умел врать, притворяться, был лишен дипломатичности и светскости и не мог самостоятельно придумать благовидной причины отказа от приглашения. Пришлось матери сказаться больной и извиниться перед четой Ваксманов.

Эта вынужденный обман позволил нашей семье избежать страшной опасности. Дело в том, что Ваксман во время своего турне по Советскому Союзу посетил несколько городов и ощутил обстановку депрессии, охватившей науку. Ему не дали возможности встретиться с несколькими видными учеными, которых по разным причинам "не было на месте". Вернувшись в США, Ваксман где-то письменно или устно выразил свое неудовольствие. Через некоторое время появилась версия об его приезде в СССР со шпионской целью, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Здесь уместно отметить, что в послевоенные годы Ваксман посетил Киев, встречался с отцом, и по его инициативе одна из книг отца была опубликована в США.

В 1939 году отца избрали членом-корреспондентом Академии наук УССР. Эта акция, к которой он тогда отнёсся спокойно, спасла нам жизнь во время эвакуации в Саратов, а потом в Уфу.

***

К середине тридцатых годов мама стала настоящей одесситкой. (Все же нельзя отрицать и того, что одесситами не только рождаются, но и становятся). Я убежден, что феномен одесситки существует, как особенности француженки, итальянки или женщины из Скандинавии. Каждый определяет эти признаки по-своему. Умом Одессу не понять, но в одесситку верить можно!

Одесситки различаются между собой по красоте, национальности, культуре, характеру. Наконец, по весу. Но их объединяет нечто общее - широта души, неравнодушие, энергия, темперамент... Дальше я поставил многоточие, но, пожалуй, можно было бы добавить долю упрямства, желание, чтобы последнее слово оставалось за ними, и многое другое - всего не перечислишь.

Мне могут возразить, что эти черты характера вообще характерны для Женщины. Значит, нужна интуиция, чтобы распознать среди них одесситку.

Помню, как в Израиле, в городе Хайфа, я увидел школу на крутом склоне горы. Нестарая еще черноглазая бабушка стягивала рыжего внука с забора и пронзительно кричала:

- Адийот, ты пришел сюда учиться стать трупом!

Я сразу понял, что это одесситка, и оказался прав.

Маме был присущ острый ум. Она прекрасно понимала, что творится вокруг. Мрачный прогноз Ивана Ивановича Краузе сбывался.

Позднее, еще при жизни Сталина, именно мама впервые рассказала мне о процессах тридцатых годов. О том, как хотели организовать процесс против "врага народа" профессора Шмидта, ректора университета и нашего соседа по даче. Он вовремя уехал из Одессы и преподавал политэкономию и марксизм во Владивостоке ("историк - мансист", звали его одесситы). Тем временем арестовали всех его помощников, и они погибли в лагерях.

В день похорон Сталина я стоял во дворе Киевского университета с траурной повязкой на рукаве пальто. Дома плакала мама. Вытирая глаза, она сказала:

- Я плaчу не о нем, кровавом, а о его жертвах.

В средине тридцатых мама уже не была "идейной", но многое видела еще в розовом цвете. Она продолжала активно бороться с недостатками. Раньше - в масштабах завода, теперь - области. Ее тревожило медленное развитие пищевой промышленности.

Почти каждый день в "Правде" и "Известиях" печатались фельетоны Михаила Кольцова с разоблачением "отдельных", но еще имевших место недостатков на "грандиозной стройке социализма". Мама написала журналисту письмо на двадцати страницах...

Прошло недели две, и ее вызвали в отдел кадров облпищепрома. Навстречу встал невзрачного вида молодой человек с рыжими усиками и бегающим взглядом бесцветных глаз. Он предъявил удостоверение уполномоченного НКВД и предложил встретиться через два дня в другом месте.

Два дня она была сама не своя. Как был прав Краузе, когда предупреждал, что общественная работа в этой стране до добра не доводит. Не с кем было поделиться тревогой, получить совет. Отца мама старалась оберегать от подобных переживаний. Не хотела зря пугать, потому что знала, что помочь советом он все равно бы не смог.

На ватных от волнения ногах она вошла в комнату уполномоченного. Он был предельно вежлив и предупредителен.

"Дорогая Мария Борисовна, - начал он. - Мы знаем вас как прекрасного специалиста в своем деле и настоящего советского человека, непримиримого к недостаткам. Вы поступили совершенно правильно, послав письмо в Москву. Вот оно передо мной. Но наш Союз очень большой, и можно себе представить, сколько сотен таких писем ежедневно получает Кольцов. Решать за нас одесские проблемы он не станет. Это наша задача. Поэтому мы не отправили вашего письма.

Самый действенный способ бороться с недостатками - сообщать о них нам, а мы будем принимать эффективные меры. Поэтому давайте сотрудничать. И еще одно существенное замечание. В письме важные факты, но ни одной фамилии виновников недостатков. Поэтому мы просим дополнить его именами людей, несущих за них ответственность. Можете это сделать в устной форме. Мы будем ждать вашей информации".

У матери пересохло во рту, и уполномоченный подал ей стакан воды. Она встала и, возвращая письмо, сказала:

- Я написала всё, что знала. Дополнительной информации не будет.

Отказ от сотрудничества с НКВД в 1938 году (да и в другие времена) был чреват большой опасностью. Над нашей семьей навис "дамоклов меч". Но нам очень повезло - маму оставили в покое. По-видимому, это было связано с тем, что директивные органы готовили ее для другого поприща, и в НКВД, несомненно, об этом знали.

В 1939 году маму избрали депутатом Одесского горсовета, и она стала членом исполкома. Деловые качества здесь сыграли определенную роль, но имело значение и то, что она не была членом партии. Им нужен был "нерушимый блок коммунистов и беспартийных".

Незадолго до первой встречи с избирателями родители поздно вечером возвращались домой на Садовую. Перед нашими воротами улица была раскопана. (Как сказали бы одесситы, мы таки да дошли до той самой канавы!). В темноте мама в нее провалилась и сломала ногу.

Пришлось опять иметь дело с НКВД. Выясняли, почему срывается первая встреча с избирателями. С пристрастием в присутствии ортопеда осмотрели забинтованную ногу. Поговорили с дворником и составили акт об имевшем место вредительстве работников коммунального хозяйства, связанном с нарушением осветительной сети в ночное время, как причины травматизма у трудящихся.

Прошло столько лет, а эта канава на том же месте!

* * *

О начале войны мы узнали утром - во время завтрака на веранде дачи в Аркадии.

Дача была маминым детищем. Она с архитектором составила проект здания, добыла и привезла все стройматериалы, каждое воскресенье приносила на плечах молодые деревца, а в корзинах рассаду. Здание построили из "одесского" камня-ракушняка. Три комнаты, кухня и четыре веранды. Красная черепичная крыша, резная балюстрада веранды второго этажа и над крышей - кокетливый деревянный шпиль.

На этот день, 22 июня, мы перенесли празднование дня моего рождения и ждали из города гостей. Радио на даче не работало. Но в одиннадцатом часу раздался звон небольшого колокола перед входом в дачный кооператив, по аллеям пробежал взволнованный председатель:

- Война, объявлена война.

Прошли полные растерянности и тревоги три недели, немцы быстро наступали на всех фронтах. Надо было эвакуироваться, но распоряжения об эвакуации еще не было. Обычно оно появлялось в самый последний момент, "чтобы не вызывать паники". Руководство успевало вовремя уехать, а население оставляли на произвол судьбы.

Мать предвидела такую ситуацию и настояла, чтобы два члена-корреспондента АН УССР - отец и М. Г. Крейн вместе обратились в горсовет за разрешением на выезд из Одессы. Родители еще до войны внимательно следили за событиями в Германии и прочли книги писателя-антифашиста Леона Фейхтвангера. Они понимали масштабы надвигавшейся опасности, и сборы в дорогу были недолгими.

За несколько дней до этого мать с огромным трудом достала билеты на небольшой теплоход "Днестр".

Утром 19 июля 1941 года наша семья, погрузив на подводу тюки и чемоданы, навсегда покинула родной двор. Цокая копытами по брусчатке, битюг медленно провез подводу под мрачным мостом Кангуна в направлении порта.

Через двое суток мы благополучно высадились на берег в Новороссийске.

Мы уехали за три дня до первой бомбардировки. В конце июля стремительное наступление немцев и бомбежки вызвали панику. Все стремились попасть на большой теплоход "Ленин", посадка на который напоминала известные кадры из кинофильма "Бег". На следующий день после отплытия переполненный теплоход был потоплен немецкой торпедой.

Своевременный отъезд спас нашу семью, но от нас надолго "в тумане скрылась милая Одесса".

* * *

В тот приезд мы с женой пришли в мой старый двор. За пятьдесят два года после окончания войны он почти не изменился. На завалинке сидела бывшая наша дворничиха тетя (а теперь прабабушка) Поля, а ее правнучка играла рядом с котенком. Выглядела Поля много моложе своих девяноста лет. Нашу семью она не вспомнила, но очень связно рассказала о румынской оккупации. Мы были не первыми слушателями этого как будто заученного рассказа.

На третий день после начала оккупации румыны заперли всех евреев дома в подвале под первым парадным. Среди них нашу родную Клару Самойловну, больную водянкой, с отечными ногами. Женщину с младенцем. Профессионального нищего Пиля, и еще двух жильцов. Глубокой ночью их посадили на открытую подводу и увезли в сигуранцу. Больше их никто не видел.

Мать, побывавшая в Одессе в конце 1944 года, узнала, что часть имущества евреев нашли в квартире дворничихи.

О трагическом конце сослуживца Ивана Ивановича Краузе рассказала маме его соседка. В последние дни перед сдачей Одессы пришли вооруженные люди в штатском и сказали, что поступило распоряжение срочно его эвакуировать морем. Старик одиноко жил в районе Отрады, и его повели в сторону пляжа. Соседка впопыхах собрала сверток с хлебом, бычками, помидорами и побежала к берегу. Но лодка уже отчалила. Сначала издали еще можно было видеть седую голову старика, потом она исчезла, а лодка вернулась в Отраду.

- Они убили его за то, что он немец, - сказала соседка.

* * *

Своей "малой родиной" в Одессе я считаю Аркадию. В течение многих лет мы приезжали сюда летом на дачу, и сейчас она часто оживает в моих ностальгических снах. Без нее эти воспоминания были бы неполными...

И вот, совсем как в прежние времена, мы с женой уже полчаса томимся на остановке в ожидании троллейбуса в Аркадию.

А вот и он, долгожданный, подходит, изгибая усики штанг. Но что сделали со стариком! Его обрядили в женский шутовской наряд, перекрасив в желтый цвет и превратив в рекламу "бульонной" фирмы "Галина Бланка".

Но эта перемена только внешняя. Салон, как и прежде, туго нафарширован пассажирами. Теперь это бесплатный транспорт, так что жаловаться вроде некому.

"Пара гнедых" - две штанги ведут себя нервно и не всегда удерживаются на проводах при поворотах. С облегчением думаешь - на этот раз проскочили. Водитель тормозит, а пассажиры лихорадочно цепляются за что попало и чертыхаются.

В салоне густая вязкая жара. При такой духоте трудно держать закрытым рот. Дискуссию возглавляет потная нестарая еще дама в коротком сарафане до колен с бигуди под косынкой. Ее габариты внушительны: из лифчика дети могли бы сделать качели.

Я стараюсь пристроиться сзади, чтобы при падении не оказаться под ней. Мой маневр не остается без внимания, и она поворачивается ко мне.

- Вот вы пожилой человек. По-моему, я видела вас вчера на Привозе? Скажите мне, вус трапылось? Вы когда-нибудь раньше видели, чтоб шмаравозы в восемнадцать-двадцать лет гоняли на "Мерседесах"? Чтоб на улицах стреляли и убивали наповал среди белого дня! Об чем, скажите мне, думает мер города? Об нахапать побольше и об выборах. А для нас понастроили магазинов с лекарствами. Хай оны всю жисть зарабатывают только на лекарства! А девочки! Взяли себе моду ходить по Дерибасовской без ничего.

- Оставь в покое дедушку, - вмешивается соседний пассажир.- На что ему девочки? Он с женой! Пусть люди спокойно доедут до Аркадии, помоются в море.

- Желаю вам здоровья, - обращается дама на этот раз к жене. - И чтоб он (показывая на меня) всю жисть до вас тулился.

Мы выходим и мимо санатория "Молдова" поднимаемся до улицы Тенистой. Она теперь вполне оправдывает свое название. Вот и номер шестнадцать - дачный кооператив университета. В центре небольшой пустырь, поросший сиренью. Мальчишками мы здесь играли в футбол. Здесь собирались члены кооператива, и висел небольшой колокол, извещавший о собраниях, вывозе мусора или доставке керосина. Этот мирный набат оповестил нас и о начале войны.

Теперь никого из людей старшего поколения нет в живых, ушли из жизни и многие мои ровесники.

Наша бывшая дача в крайнем ряду отгорожена от соседнего участка трехметровым бетонным забором. Он отделяет нас от прошлого. Мы с дачей почти ровесники: разменяли седьмой десяток. Новые хозяева ее подновили, а мне некому заложить душу, чтобы омолодить себя.

Здесь теперь живут чужие люди, но мы знакомы, и они усаживают нас с женой в старые плетеные кресла возле плакучих сафор. Рядом жужжат пчёлы над деревом с перезревшими персиками. Струится вода из шланга. У жены слипаются глаза, а перед моими глазами проплывают, как кораблики, картинки прошлого.

Весёленький домик с верхней деревянной верандой, огороженной фигурными планками. Покатую четырёхугольную крышу венчал шпиль. С веранды было видно море и часть обрывистого берега Аркадии.

После войны, давно став киевлянами, мы всей семьёй ежегодно приезжали на свой остров мира, раздумий, к источнику душевного равновесия - на дачу в Аркадии.

После утренних купаний в море отец усаживался в старое плетеное кресло на веранде возле массивного довоенного стола с гнутыми ножками. Здесь он работал над рукописями, разбирал за доской шахматные этюды, а когда появилась внучка, учил ее грамоте.

Тени пирамидальных тополей перед фасадом дачи постепенно удлинялись, морской ветер раскачивал цветы "золотые шары" перед верандой. Из кухни тянуло запахами жареных бычков и чесночной икры из "синеньких" (баклажанов). Старик в старой футболке и мешковатых брюках медленно спускался по ступеням веранды и разматывал длинный тонкий шланг. Фонтанчик из-под зажатых пальцев накрывал любимые цветы - петунью, флоксы. Внучка пыталась сзади передавить шланг ногой.

- Так нельзя делать, Оленька. Ты же уже большая девочка, - говорил старик.

На смену жаре приходила вечерняя прохлада. На верандах соседних дач звучала музыка. Освещались окна в соседнем доме, в котором жили наши друзья - выдающийся математик современности Марк Григорьевич Крейн и его жена Раиса Львовна, редкие замечательные люди. Крейн в Одессе чувствовал себя в изгнании. Человек яркого таланта, выдающегося ума и обаяния, лауреат международной премии Вульфа, он не был допущен к работе в Одесском университете. За границей ему посвящали книги. Математики в разных странах знали город Одессу, потому что там жил Крейн. Трижды его выдвигали на Ленинскую премию.

В их доме по вечерам часто собирались гости, а днем Марк Григорьевич и его жена нередко приходили к нам делиться новостями. Они были прекрасными рассказчиками, а мы внимательными слушателями. Эти застолья были незабываемыми.

Судьба их семьи оказалась очень трагичной, и вспоминать об этом тяжело.

…Летние сумерки быстро переходили в ночь, зажигалась висячая лампа, и за столом собирались старые друзья и ученики отца, те, кто окружал его в годы молодости. С каждым годом их становилось всё меньше...

.

… Мои грезы обрывает пронзительный вой электропилы - на соседнем участке строится гигантская вилла, окна которой снисходительно посматривают на низкорослую соседку. Морщины времени не скрыть - исчез кокетливый шпиль, деревянная балюстрада на верхней веранде обита струганными досками, потрескались ваза для цветов и цементный пол на нижней веранде. И только мой старый друг - могучий орех гордо возвышается над всеми и приветствует меня трепетаньем пахучей листвы. (А у Льва Толстого - был дуб!)

Знакомой дорогой спускаемся в старый аркадийский парк. Увы, и здесь признаки запустения. На аллее из фонтанов уцелел лишь один, безводный, покрытый ржавчиной. Редко поливают поникшие цветы.

Но не они влекут меня.

Уже шестой час пополудни, и одесситки возвращаются с пляжа. Куда девались мои ровесницы - рыбачки Сони в стоптанных сандалиях и ситцевых сарафанах с открытыми ногами и руками, отполированными солнцем и морем? Веселые толстушки с головами, обмотанными полотенцем и кукурузой в зубах?

Как непохожи на них величественные стройные девы, торжественно вышагивающие на котурнах высоких каблуков. На их лицах макияж лучших зарубежных фирм, а на теле одежда, идеально подчеркивающая обнаженность. Парад-алле молодости и секса. Носительницы их генов полноты - мамы и бабушки, столь мне знакомые, составляют на этом параде плетущийся сзади и достаточно тяжелый арьергард.

Мы выходим на старый аркадийский пляж. Здесь мало перемен. Незадолго до перестройки сделали бетонные террасы под навесом и обшили их деревянными панелями. Той же осенью по дощечкам, по палочкам одесситы перенесли их к себе на дачи и в хибары.

Уцелело только движимое имущество - потрескавшиеся деревянные топчаны - источники опасных заноз на голом теле. За пользование надо платить. За этим следят женщины в сарафанах, выкроенных из медицинских халатов:

- Девушка, или забирайте вещи, или ляжте и платите!

Занимая топчан, я ожидал вопроса: "А вы чье, старичье?", но не удостоился даже взгляда белых фемин.

Как и в старые добрые времена, коллективный информатор и организатор - мужчина на спасательной станции с микрофоном. Его одесситы называют "матюгальник".

Наряду со стандартными объявлениями типа: "Женчина Нина, потерявшая дочь Катю в кафе. Поторопитесь. На спасательной станции нет приюта для детей!", дается и рекламная информация: "Освежившись холодным пивом "Пильзень", можно не мочиться в теплом море!"

А вот и приметы нового - снующие за волнорезом глиссеры, к которым тросом привязаны разноцветные парашюты, а под ними игрушечные живые человечки.

Пора купаться. Раньше, сбросив одежду, я прыжками преодолевал мелководье и с дрожью окунался в пучину. Теперь вхожу в воду степенно, ногами пробуя море. Одолевают непрошеные мысли о простуде, судорогах, радикулите. Но, наконец решаюсь, погружаюсь и испытываю блаженство.

Выхожу из моря, втянув живот. Давно привык к тому, что моя мраморная белизна вызывает нездоровое любопытство, а с возрастом фигура приобрела далекие от атлетизма формы. Мраморный, но не эллин. Один женский взгляд кажется мне особенно настойчивым. Несомненно, эту женщину я знал когда-то. Рядом с ней молодая копия, внучка.

И я вспоминаю. К отцу пришла на консультацию сотрудница с дочерью - изящной, гибкой, с тонкой талией и глазами цвета морской волны. Мы пошли с ней к морю и купались на этом же пляже. Потом, сокращая расстояние, карабкались по аркадийскому склону. Она оступилась. Я привлек ее к себе, и робкий поцелуй был мне наградой за смелость. Господи, как же ее звали?

Со страхом вижу, что женщина медленно поднимается с песка и, широко раздвигая ноги-колонны, приближается ко мне.

- Здравствуйте, Лев Иосифович, - неуверенно говорит она, называя имя-отчество моего отца.

- Я его сын, Борис, Боба.

Она вспоминает, и слабый румянец появляется на морщинистом лице.

- А я Анна, Аня. Вы меня помните?

Стараюсь отогнать от себя кощунственные строки поэта:

Дивной красотой сияла Хана

Тридцать килограмм тому назад.

К счастью, нетерпеливая внучка прерывает наш поток воспоминаний, и моя юность, покачиваясь, медленно удаляется, оставляя на песке глубокие вмятины босых ног.

Опьяненные солнцем и морем, мы сидели на скамейке в скверике перед Аркадийским парком, высматривая заблудившийся троллейбус. Наступающие сумерки и усталость вызывали легкую дрему. Вдруг я услышал знакомый с детства, волнующий звук.

Мелодии Верийского квартала...

Вечерний звон, вечерний звон

как много дум наводит он...

Мне с детства мила мелодия старого одесского трамвая, музыка поющих рельсов на поворотах, аккомпанемент кондукторских звоночков. Под нее я засыпал на даче, когда море было спокойным, и ночной город затихал. Звук первого трамвая будил меня по утрам.

Трамвай увозит нас из Аркадии, оставляя позади морской берег, парады прекрасных дев, молодые парки с платанами. Не для меня они теперь будут сбрасывать свою кору. С улиц убирают столики перед кафе и гирлянды искусственных цветов. Каждый поющий поворот отдаляет меня от детства, юности, зрелости... А вот и мелодия прекратилась. Трамвай желания давно уже катит по прямой…

Из книги Бориса Рубенчика: "Места и главы жизни целой", Санкт-Петербург, издательство "Алетейя", серия: "РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ, коллекция поэзии и прозы", 2004, тираж 1000.

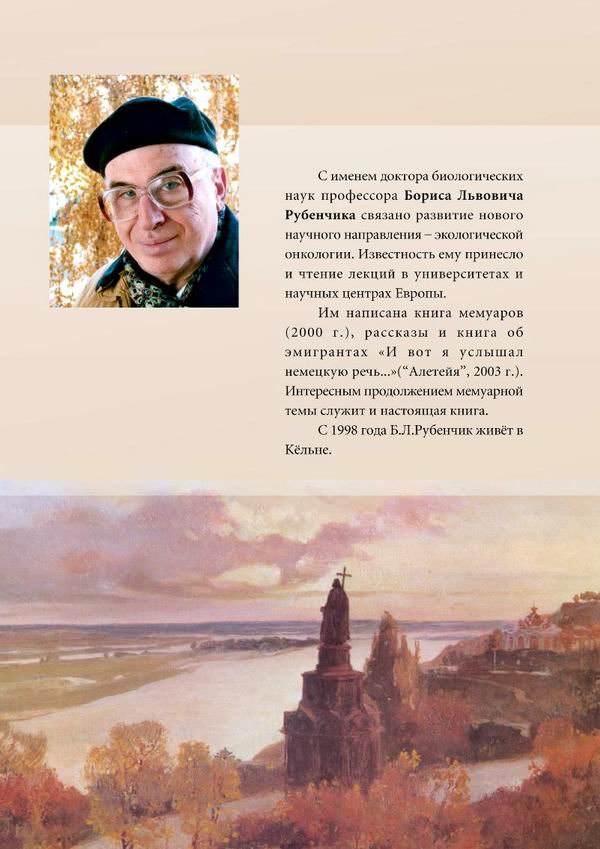

Борис Львович Рубенчик (Рублов)

Профессор БЛ Рубенчик родился в Одессе в 1933 году. Закончил в Киеве, где прожил большую часть жизни, Университет имени Т.Г. Шевченко. Доктор биологических наук, автор шести монографий и 210 печатных работ, посвящённых химическим канцерогенным веществам и экологической онкологии.

До эмиграции в Германию заведовал в Киеве отделом экологии Института зкспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого Академии Наук Украины.

Получил три международных научных гранта.

С 1991 по 1997 год работал и читал лекции по экологической онкологии в научных центрах и университетах городов Гиссен (ФРГ), Лестер ( Англия), Павия (Италия), Валенсия (Испания), Бурса и Стамбул (Турция), Аархус (Дания).

С 1994 по 1998 год - вице- президент Европейского института экологии и рака (INEC) (Брюссель-Павия).

С 1998 года живёт в Кёльне.

.

Первая книга его мемуаров "Страницы жизни и странствий" (270 стр.) была издана в Киеве в 2000 году.

На исходе 2003 года в Санкт-Петербургском издательстве "Алетейя" в серии: "РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ, коллекция поэзии и прозы" под псевдонимом Рублов вышла книга, названная строкой из Гейне: " И вот я услышал немецкую речь…" (Рассказы пожилого эмигранта).

(Рецензии: Виктор Краснов "Баварский вестник",1(23),стр16,2004; Даниил Чкония "Ловушка для рецензента","Partner"; №3 (78), стр.92, 2004; Грета Ионкис: "Мерещится мне всюду драма", "Крещатик" 2(23)04, и другие.

В сентябре 2004 года в издательстве "Алетейя" вышла новая книга БЛ Рубенчика : "Места и главы жизни целой…".

Им также написаны эмигрантские рассказы.